Le monde, entend-on dire depuis quelques temps, se « recentre » sur l’Asie, revenant ainsi à une position qui l’aura caractérisé pendant la plus grande partie de l’histoire connue—à la normalité des siècles pour ainsi dire.

Pendant des lustres, les épicentres de la richesse commerciale se trouvaient principalement dans l’opulent et mirifique Orient, en Chine et en Inde. C’était de là que se répandaient à profusion les marchandises les plus prisées, les produits finis qui éblouissaient le chaland de tout horizon, les textiles haut de gamme, les pierreries expertement taillées, les essences rares que convoitaient les élites de toutes contrées, les épices dont on raffolait à travers le monde connu—« super-crafts » et « super-crops », pour reprendre les mots de l’historien James Belich.

C’était là, disait-on, qu’allait s’enterrer tout l’or et l’argent du monde.

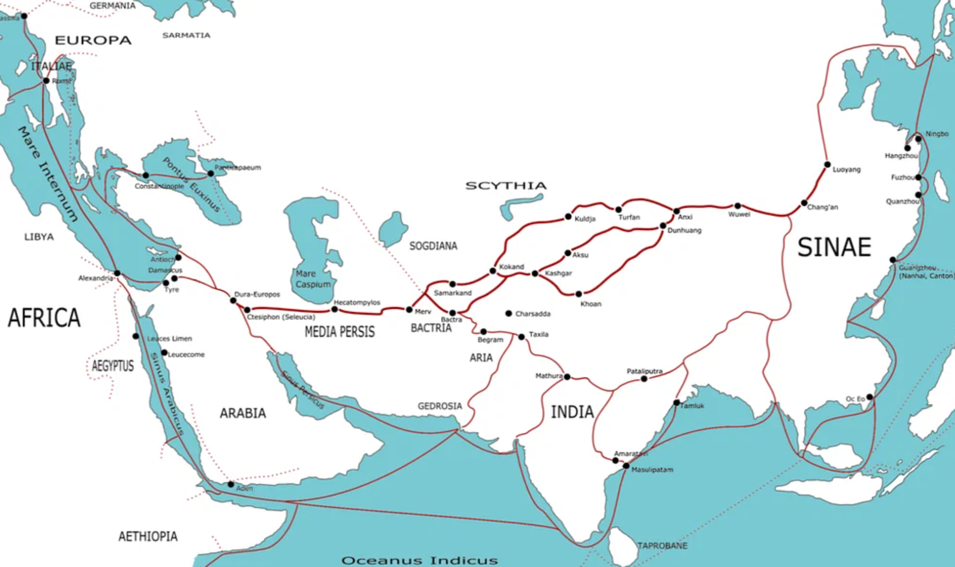

Dans un livre sur lequel je travaille depuis près de deux ans, j’appelle ce monde ancien « le méridien des échanges », expression qui fait référence à un système économique transcontinental déjà en place au temps des pharaons ; qui a commencé à péricliter au XVIe siècle ; et qui s’est effondré au début du XIXe.

À son apogée, ce système s’étendait de la mer de Chine méridionale à l’océan Atlantique et traversait d’est en ouest les quatre grands bassins de population du Vieux monde : la Chine, l’Inde, la Mésopotamie et la Méditerranée. Il a nourri les empires, lesquels se sont toujours historiquement développés dans ces bassins de population, mais son moteur fut le réseau marchand, et ses véritables capitales, les grands emporiums où se formaient les richesses et capitaux qui faisaient tourner les roues du commerce. Il était horizontal, sans structures de domination à l’échelle mondiale ; et il était décentralisé : si l’Inde et la Chine dominaient les échanges, cela n’a pas abouti en un ordre centre-périphérie, et il y eut plutôt une diversité de centres régionaux reliés les uns aux autres par des routes de commerce de longue distance.

La route de la soie, une des manifestations du « méridien des échanges ». Source : Wikimedia Commons

Dans ce monde, la région que nous appelons aujourd’hui le Sahel était l’un de ces centres régionaux. C’était la partie favorisée de l’Afrique de l’Ouest, une savane sèche parcourue de rivières, avec un climat chaud mais plus salubre que celui des terres moites du golfe de Guinée, et plus facile à coloniser par l’être humain car ne nécessitant pas le défrichage de forêts épaisses. Elle était le bassin de population de l’ouest africain, et c’est là que naquirent ses grands empires, le Ghana, le Mali, le Djolof, le Songhay.

Le Sahel était intégré au méridien des échanges à travers l’exportation de l’or et de l’ivoire et l’importation du cuivre et du sel. La première mention connue de la région est un passage d’un traité de géographie écrit dans les années 770 par l’astronome royal des califes abbassides, Mohamed Al-Fazari. Il l’appelle bilad al-tibr, « le pays de l’or ». Cependant, plus que l’or, c’était le sel et le cuivre, importés et redistribués à travers toute l’Afrique de l’Ouest, qui faisaient la fortune des souverains du Sahel. Lors de son passage au Caire, Kankan Moussa, mansa (empereur) du Mali, déversa tant d’or sur les marchés qu’il en a acquis la réputation d’homme le plus riche de l’histoire. Mais il confia à un fonctionnaire du sultan mamelouk d’Égypte qu’il tirait plus de revenus du commerce du cuivre en Afrique de l’Ouest que de l’exportation de l’or à travers le Sahara.

À partir du XVIe siècle, un nouveau méridien commença à émerger sur la façade atlantique de l’Europe. Dans mon projet de livre, je l’appelle « le méridien capitaliste » à cause du rôle prépondérant joué dans son essor par les grandes compagnies commerciales capitalistes d’Europe occidentale, et du fait qu’il mondialisa le capitalisme européen en l’espace de quelques décennies.

Contrairement au méridien des échanges, ce nouveau système a rapidement tendu à la verticalité, au fur et à mesure que des empires marchands monopolistes s’imposaient par la force des armes à travers le globe, généralement avec l’appui de leur souverain. Il a également organisé une structure économique planétaire centre-périphérie au sein de laquelle l’Europe devint progressivement le lieu de la production à haute valeur ajoutée et de la consommation de masse, et le reste du monde le lieu de la production primaire et de la consommation subsidiaire. Cette structuration fut achevée au XIXe siècle à la suite de la révolution industrielle et de la mise en coupe réglée des populations et des ressources du monde non-bourgeois et non-européen qui s’en est suivie.

Entre-temps, le déclin du Sahel en tant que centre régional avait déjà commencé au XVIe siècle.

Ce déclin s’est d’abord manifesté de façon dramatique par la disparition des deux derniers grands empires sahéliens, le Djolof au milieu du siècle et le Songhay à la fin, victimes tous deux des premières secousses telluriques qui ont accompagné l’émergence du méridien capitaliste—le Djolof, directement, lorsque ses vassaux de la côte atlantique, armés par les traitants portugais, se sont retournés contre le suzerain qui résidait à l’intérieur des terres ; et le Songhay, plus indirectement, lorsque le Maroc, État non européen mais néanmoins atlantique, envieux des énormes quantités d’or charriées vers ses voisins du nord (Espagne et Portugal) après la conquête d’eldorados transatlantiques, décida d’établir un empire transsaharien au pays de l’or (un autre eldorado) bien connu des Arabes depuis l’époque des Abbassides. Le Songhay fut ainsi la proie de la première expédition coloniale jamais menée à l’intérieur de l’Afrique.

Colonie du Pachalik de Tombouctou : Le Maroc enfonce l’empire Songhay. Source : Omar-Toons, CC BY-SA 3.0. Wikimedia Commons.

Avec la fin de cet âge sinon d’or, du moins aurifié, des empires, vint l’âge de fer des États guerriers et maraboutiques, ces derniers fondés par des djihadistes peuls dans toute la bande sahélo-soudanienne, de l’Atlantique à l’Adamaoua. Pour le Sahel, c’est un temps de déclassement au cours duquel il devint, du point de vue des centres névralgiques du monde, désormais tous situés en Europe, un espace opaque et mystérieux, pour ainsi dire hors orbite car sans contact significatif avec les courants commerciaux et industriels qui structuraient le système global du capitalisme mondialisé.

Pourtant, le souvenir doré du rôle qu’il avait joué à l’époque précédente—celle du méridien des échanges—reluisait encore dans l’ombre des cabinets d’érudits et enflammait parfois l’imagination des spéculateurs. Des tentatives de connexion ou de reconnexion commencèrent vers la fin du XVIIIe siècle, et des alliances entre savants et spéculateurs, souvent nouées au sein de sociétés de géographie, se mirent à envoyer des explorateurs vers ce mystérieux intérieur de l’Afrique de l’Ouest. La tâche la plus importante était de détecter des marchandises dignes de figurer dans les stocks du commerce mondial. Mungo Park et Heinrich Barth, par exemple, décrivirent avec force détails tout ce qui retint leur attention à cet égard, principalement des produits végétaux susceptibles d’être utilisés dans l’alimentation ou les processus industriels. La plupart des produits qu’ils ont repérés au cours de leurs pérégrinations ne sont toutefois pas devenus des marchandises mondiales. Le Sahel, pendant ce temps, continua à commercer avec l’Afrique du Nord et le Moyen-Orient, mais le commerce caravanier de cet âge de fer était dominé par l’exportation d’esclaves. James Richardson, l’homme qui avait mis sur pied la mission dont Barth fit partie, avait fait de l’extinction du commerce transsaharien des esclaves l’objectif de sa vie. Après avoir échoué à persuader les potentats d’Afrique du Nord d’y mettre un terme, il s’était lancé dans l’entreprise chimérique d’extirper la chose à la racine, chez leurs collègues du Sahel. Il mourut de fièvre près du lac Tchad, amer et déçu. (Barth l’avait rejoint avec pour mission d’identifier les opportunités commerciales « légitimes » à offrir comme alternative à l’ignoble commerce des esclaves).

En fin de compte, ce fut le colonialisme qui mit fin à la traite transsaharienne des esclaves, mais le Sahel fut ensuite relégué aux marges du système économique qu’il mit en place en Afrique de l’Ouest.

Attirés dans la région par le mirage du fleuve Niger dont ils s’imaginaient qu’il offrirait un boulevard pour la pénétration commerciale et l’extraction de produits tropicaux, les Français découvrirent que le Sahel—on disait alors plutôt le Soudan—était en fait le parent pauvre de l’Afrique de l’Ouest, l’inverse de ce qu’il avait été aux siècles passés, notamment au regard des nouveaux débouchés du commerce mondial. Ses arachides arrivèrent tardivement sur les marchés mondiaux, au début du XXe siècle, d’ailleurs à l’initiative de marchands sahéliens (en tout cas au Nigeria et au Niger), bien après que cette culture soit devenue une énorme source de richesse au Sénégal, où elle était commercialisée depuis le début du XIXe siècle à l’instigation de négociants bordelais ; et son coton était une denrée commune produite à peu près partout sur trois continents. Le territoire qu’il englobait était à la fois trop vaste et trop peu peuplé pour permettre une mobilisation efficace de la main-d’œuvre, et les coûts de l’administration et de la sécurité étaient par conséquent élevés, même si l’on tient compte des normes peu exigeantes de la gouvernance coloniale. Dans les années 1920 et 1930, la France développa des politiques natalistes pour inciter les Sahéliens à faire plus d’enfants, ce qu’on a du mal à imaginer aujourd’hui, alors que la démographie sahélienne est devenue l’un des épouvantails du monde occidental.

L’insécurité chronique entretenue par les exploits des castes guerrières et des djihadistes a sans doute contribué à cette dépression démographique, si l’on se rappelle de la taille de villes comme Gao et Tombouctou au XVIe siècle (Gao comptait plus de cent mille habitants au milieu du XVIe siècle ; c’était un petit village environné de champs de riz et de tabac lorsque Barth y passa dans les années 1850). À cet égard, il existe un contraste révélateur avec le pays mossi, maintenu en sécurité par des monarchies coutumières solidement organisées qui surent repousser les seigneurs de la guerre et les djihadistes. Louis-Parfait Monteil, un militaire français qui le traversa en 1891, évoque le calme et la quiétude environnant des villages non fortifiés—le seul endroit du Soudan où, remarqua-t-il, une telle chose était possible—et le fait que les paysans s’en allaient tranquillement par les routes sans armes ni escorte. Une fois colonisé, ce pays densément peuplé fournit des bras aux lucratives cultures de la Côte d’Ivoire et les Français caressèrent l’idée d’implanter une colonie mossie dans l’actuel Mali, dans la zone de l’Office du Niger. (L’Office du Niger était un projet visant à développer l’agriculture commerciale dans le delta intérieur du fleuve Niger).

Tout ceci indique que dans le nouveau système mondial, le Sahel était devenu une région surnuméraire, à la façon dont les marxistes parlent de population surnuméraire. Cette dernière est inemployable, le Sahel s’avérait inexploitable, ou en tout cas, très difficile à exploiter. C’est à son sujet que les Britanniques—qui avaient réussi à s’emparer du Sahel riche, à savoir le nord Nigeria actuel—se moquaient du coq gaulois qui grattait le sable stérile du « désert ». L’idée de s’en retirer, bien que jamais prise au sérieux, n’était d’ailleurs pas toujours absente des esprits coloniaux. La principale activité gouvernementale, surtout dans les zones de transition avec le Sahara, domaine des Touareg, était d’assurer la sécurité des populations sédentaires du sud, dont on espérait qu’elles deviendraient un jour une force de production rentable. En attendant, les militaires français se plaignaient de l’ingratitude des Anglais de « la Nigéria » (ce nom fut longtemps féminin) : la force de production qu’ils avaient pu faire émerger à leur profit dans le nord de cette colonie devait en grande partie son succès aux services de police assurés par eux de l’autre côté de la frontière, au Niger.

Mais c’était les Sahéliens qui payaient cette police, ainsi que l’appareil administratif plutôt léger et branlant et cependant trop lourd pour leur cadre de vie frugal dont elle faisait partie—première expression d’un dilemme dont les pays du Sahel intérieur ne sont jamais sortis : la sécurité et l’administration sont nécessaires au lancement d’un processus productif, mais les coûts induits absorbent la majeure partie de recettes fiscales dérisoires et entravent ainsi l’investissement public nécessaire au lancement d’un processus productif viable. Il y a des ramifications à cela. Ces pays, ou colonies à cette époque, devaient payer pour leur administration à partir de ressources notoirement insuffisantes, lesquelles furent extraites des populations avec des méthodes de violence et de prédation peu propices à l’apparition d’un contrat social—autre dilemme que la colonie transmit aux États qui lui ont succédés.

Mais ces dilemmes sont les expressions contingentes, quoique pressantes, d’une question plus importante, qui touche à la structure même du système mondial. On peut penser qu’ils nous parlent simplement de la (non)viabilité des pays du Sahel, incapables de créer les conditions d’une survie biologique de masse sans intervention extérieure. Mais comme cette viabilité, ou cette non-viabilité, n’est pas une donnée naturelle, ces dilemmes ne peuvent pas être pensés exclusivement en termes sahéliens, comme si cette région existait dans un monde à part, soumise à des forces et des lois qui n’existent qu’en son sein—encore qu’il y ait un peu de ça. Si, contrairement à ce que pensent beaucoup de Sahéliens—par ignorance ou frustration—l’état singulier de leur région ne provient en rien de « l’exploitation de l’homme par l’homme » à laquelle « l’Occident » la soumettrait, il pose néanmoins la question de la vivabilité du monde construit sous l’égide du méridien capitaliste, de sa valeur et de sa justice dans une perspective véritablement globale, qui ne s’inspirerait pas uniquement de la perspective par le haut et le centre du système.

*

La famine, limite de la survie biologique de masse, nous dit ici quelque chose—à partir du bas et de la périphérie du système. Une certaine évolution caractéristique des noms donnés aux famines dans certaines régions du Niger au cours du siècle dernier offre un raccourci certes quelque peu traumatique vers le fond de la question.

Sans doute le nom de famine le plus ancien resté dans la mémoire des terroirs en question est Dazey, donné à une catastrophe qui a frappé une large partie du Sahel dans les années 1880. Le mot veut dire « essaimer », la famine ayant dispersé les communautés dans un chacun-pour-soi général.

Ces vieux noms de famine décrivent des horreurs de façon graphique et détachée. Ce sont des capsules mémorielles qui rappellent des faits terribles. Le fait que vers 1905, on vendit sa progéniture, Izé néré ; ou qu’on traîna hors des cases les morts de faim qu’on n’avait pas la force d’enterrer, Kourrou ; que vers 1914, une étendue si vaste de pays fut frappée par la faim qu’on ne pouvait lui échapper, ce fut la « Grande brassée », Ganda béri ; que celle de 1931, « Couteau tranchant » (Zama kano) ou « Coupe-coupe » (Adda), décapita des légions, plus de 29000 personnes dans les seules régions de Niamey, Tillabéry et Dosso.

Ces noms disent non seulement la dévastation de la famine, mais l’absence complète de tout espoir de lui échapper, l’obligation d’en arriver à des solutions extrêmes de survie, de ne penser qu’à soi pour ne pas y passer. Il y a encore aujourd’hui un quartier de Niamey qui s’appelle Bandabari, « Tourner le dos », d’après une famine qui contraignit à tourner le dos même à ses parents et enfants ; dans certains lieux, la famine de 1931 s’appelle « Renvoyer sa femme ». Une disette plus récente, datant d’après l’indépendance—de 1970 je crois—s’appelle Tombola, façon de dire que les choses en étaient arrivées au point où trouver à se nourrir relevait de la loterie.

Mais ces noms commencent à changer après 1931, la famine qui a traumatisé le gouvernement colonial et coûté son poste au lieutenant-gouverneur du Niger. Une disette des années 1950 s’appelle « semoule de manioc », Gâri, parce que cet aliment de préparation facile avait été distribué avec, semble-t-il, quelque utilité. Il y eut Koporo en 1976, à cause du fait que des secours alimentaires avaient été fournis au niveau des antennes de la Copro, une chaîne de boutiques gérée par le gouvernement. Les famines anciennes éclataient dans un monde sans marchés, sans moyens de transport rapide en gros, sans possibilité de secours extérieurs, souvent sans État. Lorsque l’une d’elles s’abattait sur les hommes avec la férocité obtuse d’une malédiction, on fuyait parfois, comme devant un feu de brousse, marchant aussi loin que possible, jusqu’à arriver en un lieu où la subsistance existait, ou sinon, jusqu’à tomber et trépasser, laissant la poussière de la savane recouvrir des ossements desséchés.

Aujourd’hui, de telles tragédies sont annulées par les rations de secours et les mains habiles. La rapidité et l’efficacité croissantes des services d’urgence permettent de se passer des sobriquets macabres. Un déficit après lequel on sait pouvoir s’attendre à une descente en masse d’ONG et autres humanitaires pourvoyeurs de subsistance n’est pas un évènement digne d’être nommé. La dernière famine dont je connaisse le nom—ou l’un des noms—est El Buhari, « celle de Buhari », du nom du président nigérian de l’époque (1984), Mohammed Buhari—celui-là même qui est revenu au pouvoir en 2015—parce qu’il avait expulsé des milliers de Nigériens et fermé la frontière nigériane par nationalisme économique, exacerbant ainsi les difficultés d’approvisionnement et réduisant les rentrées monétaires des paysans des régions frontalières au Niger lors d’une année de sécheresse. Ce nom ne décrit pas une tragique fatalité ou la résignation face à un aveugle coup du sort—il accuse un homme et un État : c’est la faute à Buhari et son Nigeria.

Mais la famine a toujours été « la faute de quelqu’un ».

Les écosystèmes chancelants du Sahel, ses sols desséchés qui s’épuisent facilement, ses cieux qui se vident de nuages aux moments les plus inopportuns et restent mortellement sereins et ensoleillés à l’époque où l’on doit semer, le rendent plus vulnérable aux ravages de la faim que d’autres régions de l’Afrique. Mais la faim n’est pas simplement l’absence de pluie, c’est l’absence de secours. Dans l’histoire sahélienne, lorsqu’une famine frappait un pays gouverné par un État (nombreux ne l’étaient pas), le chef de cet État voyait sa légitimité s’étioler à toute vitesse. On le disait maudit, porteur d’infortune. Cela est arrivé au président nigérien Diori Hamani, « maudit » en 1973, renversé en 1974 ; en 2005, son lointain successeur Mamadou Tandja interdit aux humanitaires d’alimenter le battage médiatique suscité par la « crise alimentaire » d’une année marquée par sa réélection. Réflexe de survie de qui a été témoin du vacarme médiatique qui a précédé la chute de Diori. (Tandja a pris part au putsch de 1974). Ces choses remontent loin dans le passé : en 1931, c’est une couverture médiatique larmoyante déclenchée par une organisation humanitaire, la Ligue française pour la défense des droits de l’homme et du citoyen, qui a abouti à l’enquête administrative et au départ du gouverneur Louis Placide Blacher à la suite de ce qui fut essentiellement un putsch bureaucratique.

Néanmoins, ces individus, Blacher, Diori et d’autres—Modibo Keïta du Mali peut figurer dans le lot—étaient, d’une certaine façon, des boucs émissaires. Comme disait le président américain Truman à propos de la pratique de se repasser la patate chaude, « la patate s’arrête ici ». (Il avait mis cette formule sur un écriteau placé bien en évidence sur sa table, dans le Bureau Ovale). La patate s’était arrêtée à leur niveau parce qu’il fallait bien qu’elle s’arrête quelque part, mais cela ne répondait pas à la question des responsabilités ultimes. En 1931, le colonisateur français savait bien que Blacher, d’ailleurs nouvellement nommé et inexpérimenté, n’était qu’un fusible : la responsabilité était celle de la France, dès lors qu’elle s’était autorisée à venir régenter ces lointaines populations qui ne lui avaient rien demandé. Dans les archives, il est question du fait qu’une famine dans une région gouvernée par la France était un problème politique—les populations pourraient remettre en cause une domination aussi incompétente—et une humiliation internationale. À éviter absolument. Mais Diori pouvait lui aussi se considérer, à l’instar de Blacher, comme un fusible—quoique non pas de la France, mais du système capitaliste international lui-même.

Diori avait tout fait comme il fallait.

Conscient de la terrible vulnérabilité de son pays, il n’avait pas pris, comme Modibo Keïta du Mali, les risques des nobles aventures idéologiques, il s’était rangé sans ambiguïté dans le camp capitaliste. Le renversement de Keïta en 1968 est une conséquence directe de son engagement idéologique, sur fond d’effondrement économique et de famine : tenté de renouer avec le monde capitaliste (sous les espèces de la France) après le constat d’échec de l’option socialiste et anti-impérialiste poursuivie jusque-là, il fut pris à partie par l’aile radicale de son mouvement, ce qui fragilisa son pouvoir et lâcha sur lui des militaires qui avaient, peut-on dire, senti l’odeur du sang de la bête blessée. Mais Diori, de son côté, était tout aussi désenchanté à cette époque, confronté à l’échec de plus en plus évident de l’option capitaliste et pro-occidentale qu’il avait choisie. En 1966, il nota que les capitalistes ne jouaient pas le jeu : « En ce qui nous concerne, nous États africains, nous avons loyalement appliqué la convention de Yaoundé [qui devait intégrer ces nouvelles et fragiles économies nationales au commerce mondial par des liens avec la Communauté économique européenne]. Or, du côté européen, nous remarquons de plus en plus : primo, que sur le plan bilatéral l’aide à nos pays va en diminuant, ou est en stagnation dans le meilleur des cas. Secundo, que nous enregistrons une baisse constante [du prix] de nos produits agricoles. Tertio, que les prix des produits industriels vont croissant. En outre, plusieurs pays parmi les Six [les États membres de la Cee] ont institué des taxes sur les produits que nous exportons vers eux. »

La sécheresse et la famine avaient commencé en 1968 au Mali et s’étaient étendues au reste du Sahel, du Niger au Sénégal, en 1972. Cette année-là, Diori fit un discours appelant à un « Plan Marshall pour le Sahel ». La référence au plan Marshall signifie que pour de nombreuses personnes dans la région, le dilemme du Sahel, la question sahélienne en tant que telle, était si radicale que le fonctionnement habituel du système économique mondial n’était pas de mise dans son cas. Les opinions sur le Plan Marshall sont bien sûr divergentes, mais pour des gens comme Diori, l’idée était qu’il avait temporairement suspendu les règles du jeu capitaliste de façon à apporter une aide économique massive à une région frappée par une calamité exceptionnelle. L’aide du Plan Marshall n’était ni humanitaire, ni charitable, elle était transformatrice. C’était un plan de reconstruction et de dynamisation d’une économie sinistrée, qui pénétra dans ses boyaux et ses entrailles afin de les réparer chirurgicalement.

Ce programme semblait fournir la preuve que les règles sacrosaintes du capitalisme pouvaient être suspendues le temps de permettre à un homme à terre de se mettre sur pied et se remettre en forme. Le fait de traiter les pays du Sahel comme s’ils étaient les égaux économiques du Danemark ou même du Portugal—comme s’ils se trouvaient positionnés vers le centre chaud et riche du système et non dans ses périphéries froides et miséreuses—avait toujours été injuste, par irréalisme. Cela revenait à demander d’un homme malade et malnutri les mêmes efforts qu’à un homme en bonne santé et bien nourri.

La spécificité du Sahel n’était d’ailleurs pas la dépendance coloniale ou néocoloniale contre laquelle les anti-impérialistes—ceux qui traitaient Diori et d’autres « modérés » de « laquais de l’impérialisme »—imaginaient devoir se battre. En réalité, la dépendance coloniale, c’est-à-dire l’échange de matières premières contre des produits finis dans un cadre où le rendement des premières serait en constante diminution, était un progrès pour des pays qui n’avaient pratiquement rien à offrir. Plus généralement, ces pays souffraient de la dépendance de périphérie, celle qui provient du fait que l’économie d’un pays, cette chose qui nous fait vivre et nous donne accès au bien-être de base et aux plaisirs de l’existence, est si peu et si mal intégrée au système mondial d’échanges et de production qu’elle ne peut pas faire vivre décemment ceux qui dépendent d’elle, en dépit du fait qu’il n’y a point, dans notre monde moderne, de salut hors du système—même lorsque le système nous est défavorable. Comme l’a constaté Jean-Jacques Rousseau à propos de la condition moderne, nous nous trouvons aujourd’hui dans une situation où nous nous obligeons à tout recevoir de ceux qui ne s’obligent à rien nous donner.

De guerre lasse, certains Sahéliens rêvent de trouver refuge dans l’autarcie. Le 28 mars 2024, rapporte un média camerounais, Actu Cameroun, une vidéoconférence a été organisée à Bamako par des intellectuels du Burkina Faso, du Mali, du Niger, du Togo et du Tchad pour réfléchir sur « les possibilités de résoudre les problèmes auxquels est confronté le Sahel à travers des efforts conjoints sans la participation des pays occidentaux qui, au fil des années, n’ont pas apporté de contribution tangible à la résolution des problèmes urgents des populations de ces pays africains ». C’est ce qui s’appelle rajouter de l’eau dans une pirogue qui chavire, mais on peut comprendre d’où provient un tel état d’esprit : il ne s’agit plus, ici, d’accuser les Occidentaux d’être le mal incarné, comme le font les rhéteurs du nationalisme africain, mais d’être incompétents, comme l’appréhendait la France à l’époque du « Coupe-coupe », au Niger.

Cette dépendance de périphérie ne se remarque pas seulement dans les occasions tragiques. Un dentiste nigérien m’a une fois fait part de sa curieuse aventure lors d’un salon dentaire international à Paris. Il y avait remarqué une machine très sophistiquée qu’il souhaita acquérir—mais on lui apprit qu’on ne pouvait la lui vendre. Son marché national était trop étriqué pour la politique de prix et de marketing de l’entreprise qui fabriquait l’appareil. Frappé par l’absurdité éthique de la situation, le revendeur finit par céder la machine au dentiste nigérien avec une forte remise et en lui demandant de garder le secret, car il n’avait pas respecté les règles du négoce. Adam Smith, le philosophe du capitalisme, a dit que nous n’attendons pas nos articles de consommation de la bienveillance de ceux qui les fabriquent, mais de leur égoïsme : dans ce cas précis, pourtant, l’égoïsme ne servit de rien et ce fut la bienveillance qui régla le problème. Pour satisfaire le client en provenance du non-marché sahélien, si l’on peut dire, il a fallu suspendre les règles d’airain du marché et suivre la loi de la conscience.

C’était, dans un ordre des choses plus général, ce que ceux qui réclamaient un Plan Marshall pour le Sahel attendaient du système capitaliste mondial en 1972.

*

Les tendances qui ont conduit à l’idée d’un « recentrage » sur l’Asie ont commencé à se dessiner justement en 1972, avec la visite historique du président américain Richard Nixon en Chine, cette année-là.

À cette époque, la verticalité systémique et l’ordre centre-périphérie du méridien capitaliste semblaient inébranlables. La structure avait survécu à deux guerres mondiales et à la décolonisation, et elle avait été renforcée par l’accession des États-Unis à l’hégémonie universelle en 1945. Si les pays du Sahel se situaient dans ses bas-fonds et ses marges lointaines, la Chine et les autres pays communistes tentaient d’exister au-dehors, non pas à la périphérie, mais dans une sorte d’espace hors orbite à partir duquel ils s’efforçaient de susciter une alternative prolétarienne qui y ferait irruption par la force fracassante de la révolution. Ce projet apocalyptique avait les sympathies des intellectuels panafricains, même si leur continent était gouverné—dominé—par le seul système véritablement actif, celui émanant du capitalisme.

La ferveur révolutionnaire peut être catastrophique. Plus d’une décennie auparavant, au moins quinze millions de Chinois—statistiques gouvernementales—avaient péri au cours des « Trois années de famine » (nom officiel chinois) ou « Grande famine de Chine », un événement aussi dévastateur, proportionnellement à la population chinoise, que le « Coupe-coupe » l’avait été pour le Niger en 1931. La famine avait été provoquée en grande partie par la politique du « Grand Bond en avant » de Mao Zedong, qui tenta d’accélérer la transformation communiste de la Chine en régimentant de façon draconienne la paysannerie. Par la suite, les orientations fondamentales de la Chine furent définies à travers un bras de fer entre les puristes du communisme, menés par Mao, et les pragmatiques qui souhaitaient introduire des éléments de capitalisme et d’économie de marché, et qui étaient représentés par des personnalités telles que Zhou Enlai et Deng Xiaoping.

Au début des années 1970, l’équilibre fragile entre puristes et pragmatiques signifiait qu’un rapprochement avec les États-Unis pouvait déboucher sur une coopération économique avec l’antéchrist capitaliste. Mais alors que la perspective de plusieurs centaines de millions de consommateurs potentiels mettait l’eau à la bouche aux industriels américains, le programme chinois de construction d’un appareil productif moderne et performant prenait enfin son envol et impliquait que le pays serait mis en orbite à l’intérieur du système capitaliste en tant que marché du travail, nullement de consommation.

Cela devint on ne peut plus clair après la mort de Mao en 1976, et surtout après que Deng ait pris les rênes à la fin de la décennie.

L’arrivée au pouvoir de Deng coïncida avec les débuts de la mondialisation, un processus visant à relancer l’expansion du capitalisme, alors en crise, sur la base de nouvelles règles d’intégration commerciale à l’échelle planétaire. Suivant les normes et pratiques nouvelles, la prospérité moderne devint étroitement conditionnée à l’intégration dans les chaînes de valeur mondiales, et surtout à la montée en gamme au sein de ces chaînes. Deng organisa une convergence entre les besoins de la mondialisation et ses projets pour la Chine, et créa les conditions d’une montée en gamme rapide dans toute une série de chaînes de valeur à partir d’un appareil productif très performant. Cette montée en gamme fut soutenue par des investissements étrangers colossaux. L’auteure et spécialiste des questions asiatiques Robyn Meredith compare cela au… plan Marshall : « Les entreprises étrangères », écrit-elle dans The Elephant and the Dragon, « ont injecté plus de 600 milliards de dollars en Chine depuis 1978 [jusqu’en 2007 date de parution de son livre], dépassant de loin ce que les États-Unis ont dépensé pour le Plan Marshall, qui a contribué à la reconstruction de l’Europe après la Seconde Guerre mondiale ». Bien entendu, ces investissements étaient pleinement capitalistiques et il ne fut pas ici question du type de suspension ou de mise en veilleuse des lois du marché que demandait Diori en 1972.

Mais alors que la Chine décollait ainsi à la manière d’une fusée grâce au puissant carburant de vastes investissements, l’Afrique était écrasée par la dette—du désinvestissement, en somme—et devenait de plus en plus marginale et dépendante de l’aide extérieure. Dans le cas du Sahel, région déjà à l’écart et faisant partie de ce que l’on appelait parfois « le quart monde » (le tiers-monde du tiers-monde), la marginalité devint si extrême que l’on peut dire que la région fut mise hors orbite en quelque sorte, et n’était plus rattachée au système qu’à travers les fils ténus de l’aide humanitaire et d’assistance.

*

Schématiquement parlant, on peut distinguer trois types d’aide : l’aide d’assistance ou de charité, qui permet à une population donnée d’accéder à différents types de biens publics (santé, éducation, assainissement, etc.) ; l’aide humanitaire, qui permet de sauver des vies en urgence ; et l’aide économique, qui soutient les facteurs de l’économie par le biais d’un appui budgétaire ou de financements concessionnels.

Les deux premiers types d’aide sont bénéfiques mais essentiellement inutiles, car ils ne changent pas les conditions qui les rendent nécessaires : c’est le tonneau des Danaïdes. Seul le troisième type d’aide est réellement utile. L’aide d’assistance est bien adaptée au mode de fonctionnement des services d’aide des gouvernements riches : elle est petite et limitée en termes d’engagement, généralement visible en termes de résultats et facile à contrôler à distance, d’autant plus qu’elle peut être distribuée par l’intermédiaire d’organisations basées dans les pays donateurs. L’aide économique, en revanche, est complexe, et si ses résultats peuvent être très visibles (infrastructures), cela est peu souvent le cas ; et ses processus sont rarement contrôlables, en particulier dans les pays pauvres où l’économie informelle est importante et où les facteurs de productivité ne sont pas intégrés de manière organique.

Pourtant, c’est le seul type d’aide transformatrice.

Le problème du Sahel est que, compte tenu de sa position dans le système, qui est l’une des moins attrayantes au monde pour les investisseurs, il a besoin de cette aide plus que toute autre région du monde ; mais les pays riches ne s’y engagent que lorsque des considérations diplomatiques et des intérêts géopolitiques l’exigent. Or, l’extrême marginalité du Sahel fait qu’il constitue rarement un enjeu important pour de tels intérêts et considérations. Tel est pourtant devenu assez brusquement le cas au cours des années 2010, pour la première fois depuis les quelques distraites bouffées d’intérêt qui se sont produites épisodiquement pendant la guerre froide. Les craintes européennes liées à l’immigration, au terrorisme et, plus récemment, à la Russie, ont créé un alignement des planètes en faveur d’un apport d’aide transformatrice de la part d’une partie riche du monde vers le Sahel. La meilleure opportunité, à ce stade, concernait les dépenses pour les infrastructures.

Pour les économistes, un appareil productif fonctionnel nécessite l’intégration des trois facteurs de production que sont la terre, le travail et le capital. Mais les infrastructures doivent toujours être considérées comme un quatrième facteur, et c’est celui qui fait le plus défaut en Afrique. La principale raison pour laquelle le commerce ne se développe pas entre les pays africains —malgré les accords de libre-échange et les projets d’intégration régionale—se trouve dans l’absence de voies de circulation stratégiques permettant d’acheminer toutes sortes de marchandises sur de longues distances, et de réseaux de communication capables de gérer des systèmes de paiement de masse rapides et fiables, ainsi que d’informations commerciales régulières et crédibles. La production ni le commerce ne peuvent se développer durablement, et encore moins de manière rentable, avec un réseau électrique peu fiable, des liaisons routières et ferroviaires inexistantes ou en mauvais état, et des services de messagerie délabrés. Les pays pauvres ne disposent généralement pas des fonds publics nécessaires pour construire de nombreuses infrastructures, et de tels actifs sont rarement financés ab ovo par le secteur privé, même dans les pays riches. Une partie du financement peut provenir de partenariats public-privé, mais il s’agira d’un financement à but lucratif qui ne sera axé que sur certaines infrastructures dans certaines régions ; une autre partie peut provenir d’investissements privés, par exemple dans le domaine de l’internet et de la téléphonie mobile. Mais en l’absence de financement public national, les infrastructures les plus lourdes nécessiteront un financement public étranger à but non lucratif —le type d’aide à l’économie que le plan Marshall était censé être. (Et on se souvient que le plan Marshall était un élément d’une entreprise géopolitique et diplomatique d’endiguement de la puissance soviétique).

L’Union Européenne, à sa manière un peu pataude, s’était engagée dans cette voie au Sahel, entraînant avec elle d’autres donateurs potentiels tels que le Qatar, les Émirats arabes unis et la Banque mondiale. En 2017, le Burkina Faso inaugura en conséquence ce qui était alors la plus grande centrale solaire d’Afrique de l’Ouest, construite pour fournir de l’énergie propre à environ 660 000 personnes tout en divisant les coûts de production par quatre par rapport aux combustibles fossiles.

Inauguration de la centrale électrique solaire de Zagtouli, au Burkina Faso par R. M. Kaboré et Emmanuel Macron.

Au Niger, il était prévu d’équiper les grandes villes de centrales solaires, à commencer par la capitale Niamey, qui a inauguré sa centrale financée par la France en août 2023 (quoique la junte, qui avait déjà pris le pouvoir à ce moment-là, se garda de mentionner ce fait inopportun) ; et Agadez, la plaque tournante de la migration à laquelle les Européens estimaient devoir quelque chose après l’avoir privée, en 2015, de son business migratoire en plein essor, était la suivante sur la liste. (La construction de la centrale s’est arrêtée après le putsch de juillet 2023). Le matin où le président du Niger Mohammed Bazoum fut renversé, il était sur le point d’inaugurer une nouvelle route financée par l’UE et la Banque mondiale.

Amateurisme nigérien : pour illustrer l’inauguration de la centrale solaire financée par la France honnie, la presse gouvernementale désormais au service des putschistes se sert encore d’une image du… président renversé Mohammed Bazoum (capture d’écran du site du journal gouvernemental Le Sahel).

Bref, à la fin des années 2010, les États du Sahel étaient mieux placés qu’à tout autre moment de leur courte histoire pour obtenir une aide économique stratégique de la part d’une coalition de gouvernements riches, même si l’on peut se demander dans quelle mesure cette aide allait avoir un impact significatif. Aussi tautologique que celui puisse paraître, l’aide économique ne fonctionne en tant qu’atout de transformation que si les bénéficiaires ont une stratégie dans laquelle elle peut devenir un atout de transformation, y compris en optimisant la gouvernance. Ce n’était visiblement pas le cas au Sahel à ce moment-là.

Dans les années 2010, les élites du Sahel étaient engagées dans deux types de combats. Il y avait d’une part une compétition acharnée pour les dépouilles du pouvoir, au cours de laquelle les règles du gouvernement démocratique et de la bonne gouvernance furent d’ailleurs parfois sérieusement malmenées ; et d’autre part, une querelle passée de mode depuis la fin des années 1960 mais qui connut un soudain retour en force, celle qui opposa des puristes idéologiques, qui considèrent toute relation avec l’Occident comme entachée d’impérialisme, et des esprits pragmatiques qui pensent que dans les conditions drastiques du Sahel, toute relation est bonne qui peut être fructifiée.

Ce souverainisme, comme on appelle l’idéologie des nouveaux puristes, a été déclenché précisément par le regain d’intérêt de l’Occident pour le Sahel. En dehors des faux pas cavaliers commis par la France dans la période 2014-2020, qui peuvent justifier la rancœur souverainiste, la bienveillance des offres de coopération et d’assistance, les visites d’État, l’activisme diplomatique occidental sans précédent de mémoire de Sahélien, ont joué un rôle important dans cette réaction. Le Niger, par exemple, qui était une sorte de terra incognita diplomatique où seuls étaient présents en termes d’ambassades occidentales la France, les États-Unis, l’Allemagne et la Belgique, se vit gratifié en l’espace de quelques années des représentations de l’Union Européenne, de l’Italie, de la Grande-Bretagne, des Pays-Bas, en attendant celles de contrées aussi exotiques que la Tchéquie et la Pologne, et d’autres encore. Peu habitués à tant d’empressement, nombreux furent ceux, au Sahel, qui se convainquirent que tout cela était louche et que « l’Occident », entité déjà suspecte à leurs yeux, devait poursuivre là des intérêts peu recommandables. Les malheurs du temps, aussi bien le djihadisme que, par exemple, la pandémie de Covid 19, furent assignés à cette « invasion » occidentale (le terme d’« occupation » servit souvent à désigner la présence de troupes occidentales). Dans ce contexte quelque peu halluciné, les théories du complot, les « explications » réductives et les manipulations d’agents russes experts en matière de désinformation firent des merveilles—notamment sur les réseaux sociaux—pour populariser les thèses souverainistes auprès des masses.

De ce fait, si aucun des deux camps—les puristes et les pragmatiques—n’avait de plan bien établi pour répondre aux dilemmes de la région, les souverainistes s’échauffèrent au point d’atteindre un paroxysme de fureur qui fit de la rupture « immédiate » (un adjectif par la suite devenu cher aux juntes du Sahel) avec l’Occident un plan en soi. En fin de compte, les gouvernements civils qui étaient contrôlés par des pragmatiques furent successivement renversés par des militaires, qui s’entourèrent rapidement de puristes remplis d’aise.

Ce genre de réaction de rejet n’est pas exceptionnel en soi : par exemple, en France, l’une des réponses au Plan Marshall fut un rejet souverainiste du « colonialisme américain ». Cette réponse fut en partie orchestrée par l’Union soviétique à travers le Parti communiste français, à la façon dont la Russie de Poutine organise de nos jours le souverainisme sahélien en se servant des élites panafricaines. Néanmoins, la réaction provenait d’un complexe plus large et vague de peurs et de ressentiments provoqués par la présence perçue comme envahissante des Américains. Il y avait là un sentiment anti-américain qui n’est pas sans rappeler le sentiment antifrançais dont les souverainistes se sont servis pour asseoir leur pouvoir au Sahel.

Mais au Sahel, le souverainisme se réduit à l’idée que la région ne prospérerait que si elle rompait tout lien avec l’Occident et s’alignait sur les antagonistes de ce dernier. Bien qu’il se réclame souvent du souverainisme de libération nationale des années 1950-60, il n’en a pas le progressisme : les luttes émancipatrices (femmes, paysans, esclaves) si centrales dans l’ancien souverainisme sont notoirement absentes de l’actuelle vision du monde élitiste et conservatrice qui se drape de religion et d’obsessions identitaires. Cette vision sert surtout à justifier le rejet du gouvernement démocratique et le mépris des droits humains et de l’état de droit, considérés comme des impositions occidentales—avec, en ligne de mire, la construction de dictatures militaires aux relents fascisants. Parfois, comme c’est le cas au Niger et au Burkina Faso (mais pas au Mali), ces dictatures en formation recherchent leur soutien auprès de religieux salafistes qui défendent, de façon non-violente, la même vision rigoriste de l’islam que les djihadistes cherchent à imposer de façon violente dans les campagnes du Sahel.

(Capture d’écran).

Il semble que le Sahel, du point de vue des souverainistes de Bamako, Ouagadougou et Niamey, comprenne le Tchad—souvent invité à se joindre au club qu’ils ont créé, l’Alliance des États du Sahel—mais pas nécessairement le Sénégal. Comme leur pays (et contrairement au Sénégal), le Tchad est enclavé, extrêmement périphérique et très pauvre. Ainsi, le souverainisme sahélien veut apparemment construire un syndicat des damnés de la terre, et « rendre sa grandeur au Sahel » (pour paraphraser le slogan de Donald Trump) dans la sombre aigreur de l’isolement.

De fait, l’isolement est davantage une cause de cet extrémisme antisystème qu’une conséquence. C’est précisément parce que leurs économies sont si peu intégrées dans le système économique mondial que les souverainistes du Sahel n’hésitent pas à couper les ponts avec quiconque ne leur revient pas, même avec la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao), qui comprend les pays qui leur donnent accès à la mer.

Les dirigeants de pays comme le Nigeria, la Côte d’Ivoire ou le Sénégal, dont l’économie est plus importante, plus complexe et plus intégrée au système mondial, feraient preuve d’une plus grande prudence, de peur de provoquer une révolte à l’interne. En revanche, les dirigeants d’économies qui végètent dans les sables ne peuvent pas faire beaucoup de vagues, si l’on peut dire. Leur modeste degré d’intégration à l’économie mondiale n’a pas créé, à l’intérieur des pays, de tissu économique susceptible d’être perturbé par de tels actes ni de liens structurels avec des économies étrangères. Très peu d’entreprises occidentales sont présentes au Sahel, qui n’est un marché vital pour aucune d’entre elles. Une seule vraiment importante—Veolia, au Niger—a été mise à la porte par les nouveaux pouvoirs. Au Niger également, la société de travaux publics Sogea-Satom a plié bagage, car ses contrats de construction d’infrastructures et de bâtiments étaient financés exclusivement par l’aide économique occidentale, désormais interrompue. Les entreprises des industries extractives, occidentales et autres, restent présentes dans un contexte où l’exportation de matières premières minières est la principale contribution du Sahel aux chaînes de valeur mondiales – l’offrande du pauvre à la richesse des autres.

Ainsi, en dehors du fait qu’elles rendent les aides d’assistance et humanitaire plus difficiles et l’aide économique de style Plan Marshall impossible, le « plan » des souverainistes n’a pas d’impact perceptible sur la position des pays du Sahel dans le système économique mondial.

*

Le meilleur plan que les pays du Sahel puissent développer pour transformer leur économie consisterait à intégrer les chaînes de valeur régionales afin d’offrir des services et des produits à valeur ajoutée sur le marché régional (ouest-africain)—puisque le marché mondial est inaccessible et le marché national trop étroit et centré sur l’État. Les choses en sont déjà ainsi dans le secteur non organisé (informel et traditionnel) de leur économie, et les possibilités d’un contrat social existaient à cet égard dans le secteur de l’élevage—ce qui, soit dit en passant, aurait aidé à désamorcer les risques de violence djihadiste et autre dans laquelle tant d’éleveurs sans emploi se trouvent impliqués aujourd’hui. Mais malgré les discours interminables sur l’intégration régionale, les peu visionnaires et peu ambitieux dirigeants du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest ne comprennent pas les opportunités qu’offre le régionalisme dans un monde où grimper dans le train des chaînes de valeur mondiales apparaît comme une panacée—même lorsque ce que l’on a à offrir n’est que de peu de rapport.

Cela pourrait cependant être en train de changer.

Le recentrage sur l’Asie a commencé dans le contexte de la mondialisation par voie de libre-échange. Ce processus était censé sauvegarder et renforcer la structure du méridien capitaliste centré sur l’Occident mais a fini assez rapidement par l’ébranler. Le mouvement tellurique causé par l’incorporation au système d’une Chine aux capacités géantes déséquilibra la tour séculaire de règles bien établies et de pactes inégaux qui le stabilisait. Du point de vue des adeptes du libre-échange, le coup ainsi porté au système était logique et bienvenu. À l’apogée de l’impérialisme européen, le critique le plus pertinent du phénomène n’était pas Karl Marx, qui, après tout, pensait qu’il s’inscrivait dans le processus certes cruel et destructif, mais au final homogène et progressif de l’expansion du capital ; c’était Herbert Spencer, un philosophe libertaire par ailleurs féru d’un darwinisme social plutôt répugnant, qui s’indigna du fait que le colonialisme faisait artificiellement pencher la balance du commerce en faveur des Européens en donnant à leurs intérêts particuliers l’appui d’États surpuissants.

Il n’empêche, si les mesures d’inspiration libertaire ont fait plus que la décolonisation et le communisme pour compromettre la verticalité du méridien capitaliste, nous ne nous dirigeons pas nécessairement vers une version moderne de l’horizontalité de l’ancien méridien des échanges. Le spécialiste des relations internationales Maxence Brischoux, auteur de Le Commerce et la force, dans lequel il décrit le système aujourd’hui menacé comme une ère de bienveillante Pax Americana favorable au « doux commerce » (c’est-à-dire au commerce en tant que signe avant-coureur de paix et d’harmonie), parle avec inquiétude de son remplacement par la « mondialisation mercantiliste » qui s’annonce. La formule évoque l’époque—les XVIIe et XVIIIe siècles—où la Grande-Bretagne, la France et les Pays-Bas luttaient pour la domination mercantiliste du commerce mondial, contraignant dans la foulée les pays tropicaux à se soumettre à des régimes d’exploitation marchande et esclavagiste. La rivalité mercantiliste d’aujourd’hui opposerait, de manière correspondante, les États-Unis, la Chine et l’UE.

Si nous nous dirigeons vers un tel monde, les dangers sont évidents mais les opportunités ne manquent pas, en particulier pour ceux qui ne jouissent pas du point de vue du centre et du sommet qui informe l’évaluation optimiste que Brischoux fait de la Pax Americana. Les chaînes de valeur mondiales resteront la voie de la prospérité mais se développeront en grande partie en tant que fragments articulés de chaînes de valeur régionales, ce qui pourrait favoriser des pactes plus égaux, étant donné la plus grande horizontalité induite du système. À l’époque de la mondialisation mercantiliste, les métropoles coloniales s’efforcèrent de mettre en place des chaînes de valeur impériales et finirent par créer un système mondial vertical à têtes multiples – l’impérialisme en tant que tel. Aujourd’hui, l’intégration régionale peut parer à ce risque d’inféodation qui, dans le cas de l’Afrique, existe par rapport non seulement à l’Occident, mais à la Chine également—si, bien sûr, les élites africaines savent se montrer à la hauteur de la situation.

Au Sahel du moins, tel ne semble pas être le cas. Le risque d’inféodation a déjà frappé cette région, quoique par l’intermédiaire d’une puissance économique de troisième ou quatrième ordre, la Russie. Une panique morale à propos de la « Françafrique », le terme péjoratif appliqué à la politique néocoloniale obsolète de la France, a conduit les nouveaux maîtres militaro-souverainistes du Mali, du Burkina Faso et du Niger à embrasser la « Russiafrique », le terme péjoratif qu’on pourrait appliquer à la politique néo-impériale de fortune que Moscou est en train de mettre en place en Afrique (les autres terrains de jeu sont la Libye, le Soudan et la République centrafricaine, tous lieux également en proie à des troubles). Ce néo-impérialisme ne peut pas rivaliser de façon constructive avec l’influence occidentale ou chinoise, mais pour les juntes, il s’agit là, en partie, d’une police d’assurance pour leur régime, puisque les agents russes peuvent (croient-ils) les mettre à l’abri d’un « putsch dans le putsch » ou d’une déstabilisation par la France—les seuls dangers pour leur pouvoir qu’elles craignent actuellement.

Des hommes de l’Africa Corps russe cueillis sur le tarmac de l’aéroport de Niamey par la chaîne gouvernementale Télé Sahel : les « colons » qu’on préfère avancent masqués. (Capture d’écran).

Par ailleurs, le retrait de la Cédéao qu’elles imposent à leurs populations, et qui va à l’encontre du concept de transformation par voie d’intégration régionale, s’inscrit dans la même logique de protection du régime, puisque rester au sein de la Cédéao signifie respecter sa norme démocratique et rendre le pouvoir aux civils et au droit.

C’est le lieu de se rappeler de la destinée inscrite dans l’histoire (et la géographie).

À l’époque du méridien des échanges, les confidences de Kankan Moussa à un fonctionnaire égyptien soulignèrent que la fortune de son empire dépendait davantage des échanges ouest-africains que des liens commerciaux avec le reste du monde. Vint ensuite l’âge de fer des États guerriers, des potentats djihadistes et des caravanes d’esclaves dans un Sahel par ailleurs isolé de l’ascendant—et dangereux—méridien capitaliste. (Les migrants qui traversent le Mali et le Niger, bien qu’ils ne soient pas des esclaves, évoquent la troisième infortune du Sahel de l’âge de fer). La réponse à la question sahélienne consiste à s’efforcer de retrouver, d’une manière moderne, humaniste et démocratique, quelque chose qui ressemble à ce que les habitants de la région ont connu sous Kankan Moussa ; les maîtres actuels du Sahel l’entraînent vers quelque chose de plus proche de ce qui s’est produit après.

Partager sur Facebook

Partager sur Facebook Partager sur Twitter

Partager sur Twitter Imprimer cet article

Imprimer cet article