Il existe en Afrique une divergence d’aspirations politiques entre « le peuple » et « les intellectuels ».

Les intellectuels rêvent de souveraineté. Pas n’importe quelle souveraineté, la souveraineté postcoloniale ou pour mieux dire, « décoloniale ». Celle qui affirme et confirme l’indépendance vis-à-vis de l’Occident et donc se définit exclusivement par rapport à lui. Par contraste, le peuple aspire à la gouvernementalité, c’est-à-dire à un travail gouvernemental continu qui prendrait en charge les nombreux problèmes de vivre ensemble qui prolifèrent dans des sociétés plurielles ainsi que la production et la promotion de biens publics dans des pays où, pour la plupart des gens, l’accès à de tels biens est souvent une question quasi-quotidienne de vie ou de mort.

Le peuple ne se voit d’ailleurs pas comme « peuple », en tout cas pas au sens romantique et révolutionnaire où l’entendent les intellectuels. Il l’est au sens plus prosaïque d’une association politico-juridique de groupes et d’individus hétérogènes qui sont soumis à la même loi et dépendent de la poursuite du même intérêt général. Il forme donc une société politique, une entité vivante et changeante qui demande avant tout à être gouvernée, par le fait qu’elle est un tissu d’intérêts contradictoires, une pluralité de groupes divers définis par toutes sortes de facteurs (religion et culture, classe et statut, race et ethnicité, genre et sexualité, langue et région, richesse et pauvreté, etc.) et qui forment un mélange plus ou moins (in)stable dans lequel les impérieuses questions de justice ne peuvent être réglées – et encore, toujours temporairement – que par un travail de gouvernement. Lequel travail est parfois satisfaisant, plus rarement excitant, presque toujours fastidieux.

Si la souveraineté est articulée à l’État, il peut exister de la gouvernementalité sans État. Par exemple, à côté des entités étatiques (royaumes et empires) qui ont prospéré à certaines époques, il a historiquement existé en Afrique, en bien plus grand nombre, des sociétés sans État, et qui étaient des sociétés de pur gouvernement. On les qualifie d’acéphales, sans tête, ce qui ne veut pas dire qu’elles courraient de façon désordonnée à gauche et à droite comme la poule que l’on vient de décapiter. Seulement, au lieu d’être soumises au pouvoir vertical d’un roi, elles se régissaient elles-mêmes à travers des petites magistratures articulées à tous les intérêts perçus comme devant être gouvernés, c’est-à-dire en général ceux qui dérivaient de la vie en commun. L’image folklorique que l’on se fait de ces sociétés est celle de l’arbre à palabre, une assemblée populaire où chacun a son mot à dire. Le travail gouvernemental ne se limitait pas à ces sessions, mais l’image donne bien l’idée de son caractère fastidieux.

D’une manière générale, la gouvernementalité est nécessairement fastidieuse, puisqu’il n’y a rien de simple dans la vie d’une société, le diable se trouve souvent dans les détails et chacun doit être entendu sur les questions d’intérêt général, ou, pourrait-on dire peut-être plus concrètement, d’intérêt gouvernemental. Le but de tant de vigilance active est de diminuer autant que faire se peut le malheur social et de reconnaître chacun le plus possible dans sa dignité d’être humain et dans la légitimité de ses intérêts de sociétaire.

« Normalement », le travail des intellectuels, dans l’ordre politique, est d’aider à penser la gouvernementalité, c’est-à-dire les linéaments d’un travail de gouvernement capable de « justifier » la société. Ceux qui connaissent le travail de Michel Foucault sauront que je lui emprunte ce terme de gouvernementalité, bien que pour l’utiliser à ma manière, qui n’est pas tout à fait la sienne. Foucault a proposé, dans ses cours au Collège de France pour l’année académique 1975-76, une manière d’analyser les rapports de pouvoir dans une société qui se focalise non pas sur la pacification de la société par un État Léviathan, mais sur la permanence de « la guerre », c’est-à-dire les luttes continuelles (dont certaines prennent d’ailleurs la forme de guerres civiles) qui agitent les différentes catégories sociales et qui signalent que les institutions régnantes à un moment donné ainsi que les lois acceptées à l’heure actuelle ne sont pas tombées du ciel comme le Décalogue : elles sont le résultat de combats oubliés, de victoires et de défaites masquées, du « sang séché dans les codes ». Et on peut ajouter, s’agissant des sociétés traditionnelles africaines, des larmes séchées dans les coutumes. (Voir également Marx : « la création d’une journée normale de travail est… le produit d’une guerre civile prolongée, plus ou moins dissimulée, entre la classe capitaliste et la classe ouvrière » – souligné par moi). Si bien que l’équilibre illusoire de la société repose sur la nécessité permanente, pour le pouvoir un moment institutionnalisé et codifié, de « défendre » cet équilibre.

Je voudrais dire que, dans l’idéal du moins, plus que de défense, il s’agit de justifier, de faire en sorte que la société soit justifiée par la possibilité de la justice, c’est-à-dire du sentiment que, comme me l’a une fois dit un Arabe nigérien des confins de Tahoua – minorité minoritaire s’il en était – « le pays est bon » ; de faire en sorte que le pays soit « bon », c’est-à-dire plaisant, humain, facile, y compris surtout pour ceux qui pourraient être le plus sujets à marginalisation, discrimination et exploitation, par exemple, tous ceux, trop nombreux encore en Afrique, qui vivent une condition de servitude « coutumière » (Et il apparaît, au vu de législations comme celle adoptée en Ouganda et de l’obsession cruelle des élites africaines pour le sujet, qu’il faille ajouter à cette triste troupe d’opprimés sans défense les homosexuels). Et c’est là l’étalon le plus effectif, la marque la plus indéniable de sa justice dans la vie de tous les jours – non pas dans un horizon révolutionnaire que nous n’atteindrons jamais. On n’y arrive pas sans « travail », concept régulateur qu’il faut ajouter à la « guerre » de Foucault. Et la première mission du travailleur intellectuel, son unique raison sociale qui puisse « justifier » les privilèges dont il jouit, ou dont il cherche à jouir, c’est ce labeur-là.

En Afrique, bon nombre de ceux qui se revendiquent intellectuels n’y songent pas. Leur mission, croient-ils, est toute autre, elle n’est pas sociale-politique, elle est historique. Elle s’inscrit dans une lutte qui a commencé avec le premier navire négrier, et même pour certains, peut-être avec la chevauchée d’Uqba ibn Nafi dans le Kawar en 667 – début de la traite négrière côté arabo-musulman – et s’achèvera avec la fondation et la suprématie des États-Unis d’Afrique. Elle part de « la Maafa » – nom donné par certains d’entre eux à ce qu’ils appellent « l’holocauste africain », i.e., la traite négrière –, passe par l’exaltation panégyriste des résistants ou perçus tels pour aboutir à la rédemption qui doit être aussi une revanche. De ce fait, l’intellectuel africain de ce type n’est ni un chercheur, ni un penseur : il sait déjà, il lui faut simplement répéter et propager la vérité afin d’agir ou d’appeler à l’action. Et cependant, il est singulièrement impuissant. Bien qu’en situation d’élite dans sa société, il n’est jamais en situation de leadership social – exception faite, toutefois, des intellectuels salafistes (dans les pays musulmans), qui sont en mesure d’exploiter un intérêt social important, la religion (mais il ne sera pas question d’eux dans cet écrit). Il est souvent en conflit avec le leadership politique et ne peut l’influencer, sauf lorsque ce dernier entend s’en faire un instrument pour sa propre action. Bien que sa haine soit concentrée sur l’ennemi occidental, il tire souvent ses subsides de lui et lui doit fréquemment – à travers des bourses d’étude et des financements divers et variés – sa formation et son avancement professionnels ainsi qu’une bonne part de son expérience intellectuelle. Il sent son importance et sent plus encore qu’elle n’est pas reconnue, mais ne sent pas que cela pourrait être sa faute.

Je dois dire ici, bien sûr, que je ne parle pas de tous les intellectuels africains. Les vertus propres et socialement bénéfiques de l’intellectuel sont la lucidité, le courage et la ferveur humaine. Et elles lui servent à atteindre les objectifs que sont la vérité, la justice et l’autorité.

La lucidité, le fait de voir et de comprendre avec clarté et justesse, rapproche l’intellectuel de son but premier, la vérité ; but inatteignable en son intégralité, du fait des limites et faiblesses inhérentes à l’esprit humain, mais but qu’il est possible d’atteindre en partie grâce à la lucidité ; le courage l’amène à présenter et à défendre cette vérité au nom de son deuxième but, la justice, même si ce faisant il exaspère et suscite l’hostilité des puissants sociaux, des chefs politiques, ou de la populace : cependant, le courage de l’intellectuel n’est pas celui du toréador et il n’a pas pour but, comme Socrate, d’être amené à boire la ciguë, seulement de convaincre et de persuader ; la ferveur humaine enfin, c’est-à-dire le souci brûlant pour l’humanité en chacun de nous – au-delà de nos particularités contingentes, par exemple la confession, l’ethnicité, le genre, etc. – est véritablement ce qui peut lui conférer une autorité que d’autres n’ont pas, car les puissants sociaux et économiques assoient la leur sur des intérêts sociaux et économiques, les chefs politiques sur des institutions politiques. L’intellectuel seul tire la sienne de notre commune humanité. Lorsqu’il ne fait pas cela, lorsqu’il est d’abord et avant tout un intellectuel engagé ou militant comme le sont ou entendent l’être la majorité des intellectuels africains, alors il abandonne et trahit sa vocation et sa raison d’être.

Il y a, en Afrique, des intellectuels qui adhèrent aux vertus que je viens de décrire, et certains y sont arrivés et y arrivent de façon admirable. Ce magazine se veut le leur. Cependant, il est important, je pense, de comprendre et d’expliquer la situation des autres, puisqu’après tout ils ont la puissance ou en tout cas le volume de la voix majoritaire, presque unanime, dans le champ intellectuel africain. Leur position est à ce point dominante qu’il faut presque se justifier de faire entendre une voix non pas tant discordante que simplement différente. Il y a une histoire derrière cette position, et pour la comprendre, il faut la suivre de ses lointains commencements jusqu’au point – aujourd’hui – où se met en place cet organe qui ne lui fait pas écho.

Quatre dates et une vulgate

On peut résumer l’histoire de l’intelligentsia africaine en quatre dates : 1919, 1920, 1945 et 1989.

1919 est l’année du premier congrès panafricain.

Il fut organisé à Paris par W. E. B. Du Bois et Blaise Diagne, alors député du Sénégal au parlement français. Venant à la suite de plusieurs tentatives de lancer un mouvement panafricain, le congrès de 1919 fut décisif pour deux raisons : d’une part il se tenait au lendemain d’une guerre mondiale dont la fin laissait espérer un nouveau règlement des questions raciales et coloniales dans le monde ; et d’autre part, il était organisé par Du Bois, un intellectuel noir américain dont la pensée était alors la plus mûre et la plus aboutie au sujet de la condition négro-africaine dans le monde moderne. En 1903, il avait posé dans son livre The Soul of Black Folks l’idée que la « ligne de couleur », formule métaphorique désignant la manière dont le suprémacisme blanc séparait les Blancs des populations « de couleur » dans le but de dominer plus librement ces dernières, était le grand problème de son temps. (Trois mois après la tenue du congrès panafricain, la commission chargée de rédiger la Charte de la Société des Nations adopta un amendement présenté par le Japon et qui visait à y inscrire l’égalité des races ; le président américain Woodrow Wilson, connu pour son adhésion au suprémacisme blanc, força la commission à rejeter l’amendement avec l’appui notamment de la Grande-Bretagne et de l’Australie. Par la suite, le Japon évolua, en réaction, vers le pan-asianisme, une des idées justificatrices de son impérialisme en Asie et de son départ subséquent de la SDN). Ce faisant, Du Bois ne réfutait pas l’existence de l’oppression de classe, mais étendait la géographie de l’oppression pour y inclure celle qui découlait non pas tant de la race – caractéristique en quoi il ne croyait pas – que de l’imagination raciste.

Du Bois avait grandi à une époque qui peut être considérée comme l’apogée de l’imagination raciste des Européens, l’âge du racisme scientifique ou biologique, un système de pensée alors accepté dans les universités et assez généralement dans les institutions proches de la recherche universitaire – par exemple l’administration et les tribunaux – et qui établissait une hiérarchie raciale au faîte de laquelle trônait une race qui, selon les cas, était « aryenne », « teutonique », « caucasienne », etc., en tout cas blanche-européenne, et au bas de laquelle se trouvait relégué le Négro-africain. Du Bois, sans admettre la scientificité du racisme biologique, le prit au sérieux comme un fait politique dont les conséquences oppressives ou criminelles se faisaient sentir à travers le monde. De ce fait, il pensait devoir se battre pour la cause des peuples de couleur et en particulier des Négro-africains sans pour autant être un « négriste », un défenseur des Noirs en tant que race. En 1949, il visita les ruines du ghetto de Varsovie et le choc de cette expérience l’amena à nuancer son propos de 1903 sur la ligne de couleur. Cette dernière était certes une « cause réelle et effective de malheur », mais le problème général n’était pas « une question de couleur ou de caractéristiques physiques et raciales… Non, le problème racial auquel je m’intéressais transcendait les différences de couleur et d’apparence physique, de croyance et de statut et était une question de modèles culturels, d’enseignement perverti et de haine et de préjugés humains, qui touchaient toutes sortes de personnes et causaient un mal sans fin à tous les hommes ».

Si Du Bois garda ainsi une sorte de distance hygiénique vis-à-vis du racisme, d’autres n’eurent pas cette attitude. Chez beaucoup d’Africains de la diaspora comme du continent, en particulier ceux qui fréquentaient la pensée européenne grâce à leur usage de ses langues et qui se trouvaient donc en mesure de faire le lien entre cette pensée et la manière dont les Européens traitaient notamment les sujets coloniaux (y compris aux États-Unis où les Noirs étaient en quelque façon des colonisés de l’intérieur), l’époque du racisme scientifique fut la source d’un véritable traumatisme cognitif et émotionnel – qui introduisit de diverses manières une forte dose de négrisme dans le panafricanisme. D’ailleurs étant donné le fait que les premiers intellectuels panafricains – Edward Blyden déjà dans les années 1850, par exemple – ainsi que certains des plus entreprenants parmi ces intellectuels – Marcus Garvey par exemple – étaient des négristes, je devrais plutôt dire que c’est Du Bois qui a tâché de diluer le négrisme dans le panafricanisme. Le panafricanisme devint chez lui un humanisme, y compris au sens premier du terme, c’est-à-dire d’un projet de sauvegarde et de reviviscence des humanités africaines : à sa mort à Accra en 1963, il travaillait à une encyclopédie africaine qui incluait également les diasporas et dont le rêve l’habitait depuis des décennies. Et son humanisme politique fut assez influent pour contribuer à rendre le panafricanisme compatible avec le communisme, idéologie à laquelle il adhéra à la fin de sa vie.

1920 est l’année du deuxième congrès de l’Internationale Communiste, organisé au cours de l’été à Petrograd (Saint-Pétersbourg) et qui aboutit à l’institutionnalisation du Komintern, c’est-à-dire à une organisation internationale des partis et mouvements communistes sur la base de principes édictés par le leader révolutionnaire russe Lénine. Lénine y prononça notamment un discours qui fit le bilan de « la guerre impérialiste » (la Première guerre mondiale) et appela le Komintern à encadrer et former les peuples colonisés d’Afrique et d’Asie, peuples dont la qualité d’acteurs de l’histoire avait été mise en évidence par leur rôle dans le conflit. Lénine faisait ainsi de l’opportunisme idéologique. Il indiquait à son mouvement que ces « peuples arriérés » (la formule n’était pas péjorative et provenait de la théorie évolutionniste des sociétés qui faisait partie des idées communistes) constituaient des gisements de colère et de révolte potentiellement réceptifs aux idéaux soviétiques et permettant de prendre « la bourgeoisie » à revers. Dans le même ordre d’idée, il était d’avis que les communistes devaient déployer des efforts particuliers en direction des Noirs américains.

Ces réflexions devinrent plus tard des directives d’importance particulière pour les partis communistes des pays impérialistes tels que la Grande-Bretagne, la France et les États-Unis. Dans l’entre-deux-guerres, ces partis devinrent les seuls véhicules politiques métropolitains à investir le champ politique dans les colonies, y compris en dénonçant le colonialisme et en prônant l’autodétermination des peuples colonisés.

Les premiers intellectuels africains europhones n’étaient pas nécessairement des communistes. Bon nombre d’entre eux avaient reçu leur instruction de style moderne dans les écoles missionnaires et à travers la christianisation, ce qui n’était pas un terreau culturel hospitalier pour une idéologie anticléricale et athée telle que le communisme. Par ailleurs, les idées libérales et démocratiques qui imprégnaient les institutions politiques métropolitaines s’étaient infiltrées dans les colonies en dépit des structures administratives autoritaires et paternalistes qui y avaient été établies et des diverses formes d’apartheid qui y régnaient. Il n’empêche, le communisme bénéficia de l’effet de monopole qui découlait de ce qu’aucun autre parti métropolitain n’« exerçait » dans les colonies, puisque ces dernières étaient des espaces de sujétion, non des territoires civiques. Non seulement il put mobiliser la petite force ouvrière qui existait dans certaines colonies – les syndicats de cheminot étaient particulièrement concernés – mais son langage théorique devint prédominant dans la culture politique moderne naissante des intellectuels. Chez certains, cela reflétait une adhésion idéologique au communisme, mais chez la plupart, la propagande communiste, conjuguée à d’autres influences, permit le développement d’une conscience « progressiste » d’ordre plus général.

Dans ce contexte, c’est sans surprise qu’en Afrique Occidentale Française, le premier parti fédératif, le Rassemblement Démocratique Africain (RDA), fut créé sous « apparentement » au Parti Communiste Français (PCF). Sa désaffiliation de ce parti, imposée en 1950 par Félix Houphouët-Boigny, fut un tremblement de terre politique qui divisa brutalement les dirigeants francophones, créant deux camps opposés qui s’accusèrent mutuellement d’être des « valets de l’impérialisme » pour les uns, et des « illuminés sous l’emprise de Moscou » pour les autres. Bien qu’il y ait eu des cas extrêmes – Houphouët-Boigny était un capitaliste dans l’âme et Sékou Touré était bel et bien un illuminé – la plupart de ces dirigeants avaient en réalité plus en commun qu’ils ne voulaient le reconnaître. D’une manière générale, comme je l’ai indiqué plus haut, le socialisme et le communisme impartirent à l’intelligentsia africaine, par adhésion ou par inspiration, une conscience sociale progressiste, voire – pour ceux qui adhérèrent au marxisme-léninisme – le désir d’une révolution africaine.

1945 est l’année du cinquième congrès panafricain qui eut lieu à Manchester, en Angleterre, ville choisie, selon un journaliste, « parce que ses habitants ont moins de curiosité ou d’hostilité à l’égard de la couleur [de peau] que les habitants de toute autre ville anglaise ». Comme le premier congrès, celui-ci prit place au lendemain d’une guerre mondiale, alors que s’ouvrait une ère nouvelle marquée notamment par le fait qu’après les énormités commises par les Nazis, le racisme biologique était officiellement discrédité (ce qui ne veut pas dire qu’il disparut aussitôt sans laisser de traces). La Déclaration universelle des droits humains, adoptée en 1948 comme l’un des piliers de l’Organisation des Nations Unies naissante, fit ainsi de l’égalité des hommes sans acception de race un principe du droit international, près de trente ans après que le président Wilson l’ait exclue de la SDN naissante. Par ailleurs, les colonies étaient désormais en sursis. Dans ce contexte, l’évènement notable à Manchester fut le déplacement du centre de gravité du mouvement panafricain, qui bascula de l’Amérique du Nord vers les Caraïbes et surtout l’Afrique. Les sessions furent dominées, entre autres, par les figures de Kwame Nkrumah, Jomo Kenyatta et George Padmore (un Trinidadien). Mais la convergence entre idéaux panafricains et communistes s’était affaiblie.

Le panafricanisme et le marxisme-léninisme étaient entrés en contact dès les années 1920. Du Bois s’était rendu en URSS en 1926 et avait été très favorablement impressionné par ce qu’il y avait vu. Et comme mentionné ci-dessus, il finit par adhérer au parti communiste américain vers la fin de sa vie. Néanmoins, il y avait une tension évidente entre un mouvement fondé sur la question de la race et luttant pour l’émancipation d’une nation africaine, et un autre qui était enraciné dans l’internationalisme et la lutte des classes. La tension fut, un temps, surmontée sur le plan politique – quoique pas sur le plan doctrinaire – lorsque l’URSS se déclara en faveur de l’autodétermination des peuples colonisés. La visite de Du Bois à Moscou fut d’ailleurs suivie, en 1927, de celle de Jawaharlal Nehru, le futur père de l’indépendance indienne ; et la décision soviétique de soutenir l’autodétermination des colonisés, prise en 1928, facilita davantage le rapprochement entre ces mouvements nationalistes et le communisme. Mais en 1935, dans sa quête d’alliances contre la montée de la menace fasciste en Europe, le Kremlin de Staline établit une distinction entre « l’impérialisme démocratique » des Britanniques et des Français et « l’impérialisme fasciste » des Allemands et des Japonais et déclara que ce dernier était l’ennemi. Comme l’Allemagne et le Japon n’avaient pas de colonies en Afrique, cette tactique fut naturellement très mal accueillie par les panafricains – surtout lorsqu’il s’avéra qu’en dépit de son rejet proclamé de l’impérialisme fasciste, Staline avait vendu du pétrole à Mussolini lors de son invasion de l’Éthiopie.

Malgré tout, les Soviétiques trouveront plus tard le moyen de repénétrer le mouvement panafricain, en particulier grâce à la lutte contre l’Apartheid en Afrique du Sud et en exploitant la préférence très répandue des intellectuels africains pour des régimes progressistes promouvant des formes de socialisme et de collectivisme. En effet, les luttes de libération nationale en Afrique s’inscrivaient généralement dans le combat pour l’avènement de la société sans classes et sans races, et l’unité africaine était souvent comprise comme le moment révolutionnaire où cette libération culminerait dans le socialisme. Pendant quelques décennies, ce mot de socialisme sera un talisman invocateur de toutes les émancipations progressistes en Afrique.

En dehors de ces développements propres à l’Afrique, la période vit se forger ce qu’on appellera bientôt le tiers-mondisme, d’après la formule « tiers-monde » inventée par Alfred Sauvy en s’inspirant du « tiers-état », la condition sociale non-privilégiée de la société française d’Ancien régime. Le tiers-monde était une région politique, la région majoritaire de la planète (en termes de population) sur la base de laquelle on pouvait exiger l’égalité entre les peuples, comme jadis le tiers-état a servi à réclamer l’égalité entre les hommes. En ce sens, le tiers-mondisme était non pas tant une idéologie qu’une pensée solidariste qui entendait donner la priorité aux intérêts souvent bafoués et marginalisés de ladite région – qui avait d’ailleurs tenté de s’organiser à Bandung, en 1955, à travers le mouvement des non-alignés. Nombre de ses représentants les plus connus étaient des marxistes ou marxisants (Jean Suret-Canale, Samir Amin), mais pas tous (René Dumont, Jean Ziegler). Ses origines sont d’ailleurs anciennes, remontant à l’humanisme de Michel de Montaigne et aux écrits de Bartolomeo de Las Casas au XVIème siècle, ou encore au militantisme anti-esclavagiste de Denis Diderot (dans l’Histoire philosophique et morale des deux Indes) et de l’abbé Grégoire au XVIIIème siècle. L’un de ses représentants les plus méconnus, l’intellectuelle anglaise Sylvia Pankhurst, fut une cheville ouvrière du panafricanisme. Sa revue New Times and Ethiopia News et son activisme anticolonial et pro-éthiopien inspirèrent au militant jamaïcain Ras Bongo Watto la fondation du Youth Black Faith, le mouvement de réforme rastafarien qui est à l’origine d’une doctrine spirituelle et anticoloniale (anti-« Babylone ») plus tard rendue cool et fameuse par la musique de Bob Marley.

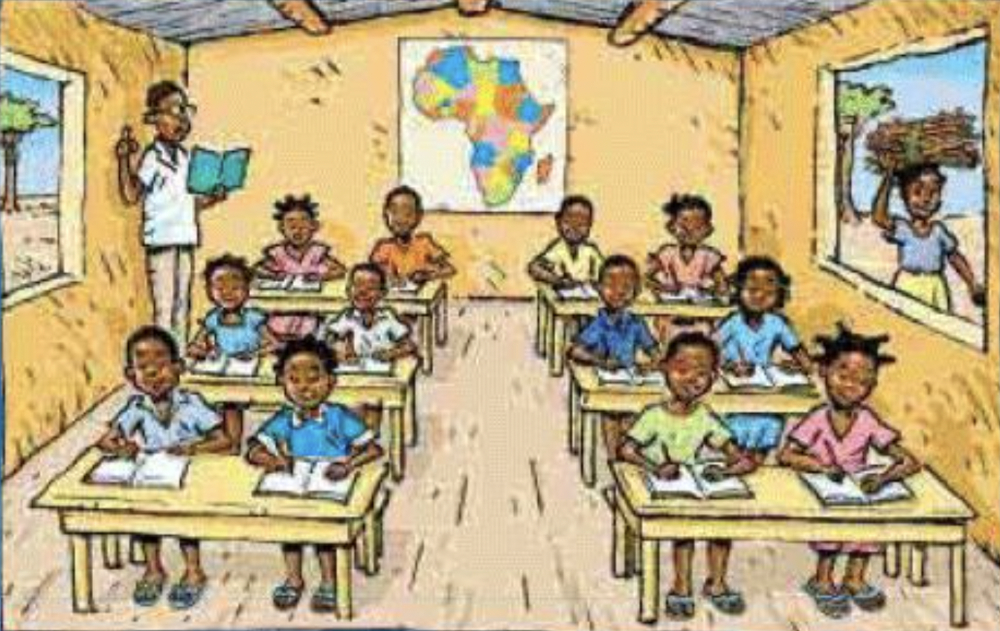

D’une manière générale, le tiers-mondisme nourrira la culture des intellectuels africains pendant plusieurs décennies. Nombre d’entre eux aiment à considérer l’école dite « des Blancs » (qui est pourtant, comme on le verra, leur terre natale) comme un outil de lavage des cerveaux, alors qu’à partir d’un certain moment, elle tendit à devenir un instrument de tiers-mondistes plus ou moins radicaux, dont les messages et analyses apparaissaient de manière transparente dans certains manuels scolaires.

En conséquence de cette longue histoire, lorsque les pays africains acquirent (pour la plupart) leur indépendance en 1960, il existait sur le continent une matrice idéologique unique faite des apports de ces trois courants de pensée où naissaient pour ainsi dire toutes les consciences militantes. La période de formation de cette matrice, qu’on peut dater de 1945 à 1970 en chiffres ronds, fut exceptionnellement féconde en activité intellectuelle en Afrique. Pour ne s’en tenir qu’au domaine francophone, la revue Présence Africaine fut fondée en 1947 et l’essentiel des œuvres de géants intellectuels comme Frantz Fanon, Léopold Sédar Senghor et Cheikh Anta Diop parut au cours de ces vingt-cinq années.

Mais au fil du temps, cette « synthèse » matricielle africaine commença à être victime de son succès. Elle se transforma en une vulgate, elle s’institutionnalisa en s’emparant notamment des écoles et des universités (je reviens sur ce point plus loin), elle se tissa de dogmes, de références apprises, se gargarisa de slogans. La recherche y fit place à l’orthodoxie, l’inquiétude intellectuelle à une sorte d’imperturbabilité dogmatique, et les grands penseurs fondateurs ou refondateurs des différents courants de pensée qui avaient agité et enrichi la synthèse devinrent des idoles muettes qu’on célèbre sans les écouter. Ou quand ils étaient écoutés, ce ne fut plus pour les continuer ou les dépasser – ce qui impliquait de les critiquer comme ils se seraient eux-mêmes critiqués s’ils avaient été vivants – mais pour les interpréter et les commenter, y compris en les dénaturant, puisqu’ils étaient à présent des espèces de prophètes.

Une vulgate joue un rôle réconfortant. Elle est la matière de ce qui se présente comme étant le bon sens, un prêt-à-penser qui emplit le monde d’évidences et de certitudes, le réceptacle d’une vérité désormais consignée et qui dispense de confronter péniblement son intellect à une réalité changeante (on nie d’ailleurs que la réalité puisse changer autrement que par un acte révolutionnaire). La vulgate n’empêche pas le travail intellectuel, mais elle en fait un travail dérivé et qui évite de franchir des frontières bien définies par ses mots d’ordre et ses concepts opérationnels. Elle suppose que les grandes questions intellectuelles de vérité et de justice sont définitivement résolues sur le plan théorique et qu’il s’agit seulement de les expliquer, enseigner et propager – œuvre de second ordre. À partir des années 1970, la synthèse africaine n’a plus rien produit d’original. En français, le dernier texte à peu près novateur dont elle ait été capable est peut-être le Négritude et négrologues (paru en 1972) de Stanislas Adotévi : mais il s’agit d’une resucée de thèses anciennes qui se signala surtout par sa prose baroque et son agressivité à l’encontre de Léopold Sédar Senghor. Le livre eut la chance d’influencer Thomas Sankara, l’homme qui tâcha d’accomplir la révolution africaine dans son pays. (Adotévi, qui est béninois, s’installa d’ailleurs dans le Burkina de Sankara, où il vit encore). Mais en dépit d’une réédition récente, il est plus périmé que l’œuvre qu’il entendait déboulonner, celle de Senghor. Les idées originales naissent de la confrontation entre une pensée vivante et un contexte historique précis. Il arrive, dans quelques rares cas, que le résultat de cette confrontation soit assez puissant pour dépasser le contexte de production des idées et toucher à la cause secrète des choses, acquérant ainsi une certaine intemporalité. Mais on ne peut ignorer que le contexte change, pratiquement chaque année qui passe – ou que de nouveaux indices nous en révèlent de temps en temps des aspects anciens que nous ne voyions pas. Une vulgate, cependant, ne peut changer tant que rien ne la force à changer.

La vulgate africaine fut forcée de changer en 1989.

1989, pour Vladimir Poutine, est l’année de « la plus grande catastrophe géopolitique du XXème siècle », la chute de l’empire soviétique – évènement important pour notre réflexion parce qu’il signa, dans la foulée pour ainsi dire, le triomphe de la métahistoire libérale sur sa rivale communiste.

La métahistoire est le récit sous-jacent qui permet de donner un sens stable et une orientation fixe à l’histoire, sous la forme d’une évolution dont les étapes reconnues nous permettent de nous repérer dans un temps qui, sans cela, serait pure confusion d’évènements et chaos vertigineux d’incidents grands et petits qui n’arrêtent pas de survenir en nous donnant le tournis. Le récit métahistorique n’est pas « vrai », mais il donne du « sens », au double sens de « signification » et d’« orientation ». Il satisfait le besoin humain de direction et de repères, besoin qui nous habite par rapport à notre situation aussi bien dans le temps que dans l’espace. La métahistoire est donc une carte du temps historique. Son récit postule toujours une « fin de l’histoire » humaine, une destination qui est aussi une culmination où l’humanité réalisera tout son potentiel et pourra entrer enfin dans la quiétude de la posthistoire, là où, pour paraphraser le poète (Charles Péguy, pour ne pas le nommer), toute l’énorme aventure aura été consommée. Pour les communistes, cette culmination devait être la société sans classes et sans État ; pour les libéraux, ce devait être la société de marché et de consommation, avec encadrement étatique minimal. En 1989, la métahistoire libérale parut l’avoir emporté sur la métahistoire communiste, si bien qu’une « fin de l’histoire » libérale allait fatalement s’imposer. Le cataclysme n’était donc pas que géopolitique, il était aussi existentiel. Pour des dizaines de millions de gens – tous ceux qui s’étaient investis dans la métahistoire communiste – le sens lui-même s’effondrait, et on était condamné à une chute soudaine dans le chaos insensé d’une histoire sans balises et à un vagabondage dans les champs sans bornes du temps pur. Comme cela est insupportable pour la majorité des gens, il fallut, après un temps de désorientation, trouver une nouvelle boussole – et en ce qui concerne la vulgate africaine, cela ne fut pas très difficile.

Cette vulgate était, en fin de compte, un étrange attelage. En dépit des efforts de gens comme Du Bois ou, d’une autre manière, Senghor, le panafricanisme n’a jamais perdu son caractère particulariste – alors que le communisme était un universalisme. L’incongruité de l’alliance entre les deux mouvements, bien que poliment passée sous silence par les uns et les autres, est toujours restée sous-jacente, notamment dans le fait que l’ennemi désigné n’était pas le même. En particulier pour la frange négriste du panafricanisme – celle qui va de Garvey à Cheikh Anta Diop et Ayi Kwei Armah – l’ennemi, c’est le Blanc, non le Bourgeois. Or le Blanc peut être communiste et se croire, à ce titre, en situation de fraternité avec celui qu’il voit non pas comme un Noir, mais comme un opprimé. Ce genre de situation malaisante a souvent existé à l’époque de la synthèse, notamment sous ses espèces tiers-mondistes – et le reste encore aujourd’hui, sous d’autres formes. Face à l’ambivalence du panafricanisme, les communistes ont choisi de mettre l’accent sur la façade ensoleillée – l’émancipation, la libération nationale, la lutte contre le racisme qui se résoudrait dans la révolution socialiste – en ignorant délibérément la façade plus nocturne d’un nationalisme identitaire semblable, dans ses grandes lignes, à tous les autres. Chacun à sa manière, Du Bois, Nkrumah, Senghor, voulurent mêler le jour et la nuit, la ligne de couleur et la lutte des classes, le panafricanisme et le socialisme, la négritude et l’universel, avec comme liant une sorte de vaste humanisme politique dont le message ambigu ou indécis me rappelle les vers d’un chanteur poète zarma : Andunya ga te biya a ga te woyno/Yumay n’a ga te ga bor zanba, « Le monde est parfois ombragé, parfois ensoleillé/Mais se fait pénombre pour mieux t’égarer ». La vulgate était une pénombre dans laquelle les intellectuels avaient du mal à s’orienter : devaient-ils aller vers une révolution nationaliste ou une révolution socialiste ? Qui fallait-il privilégier comme acteur révolutionnaire, l’Africain authentique ou l’Africain prolétaire ? Qui était l’ennemi, l’impérialiste occidental (culturel et racial) ou l’impérialiste capitaliste (économique et de classe) ? Quels étaient ses relais locaux, les peaux-noires-masques-blancs ou les bourgeois compradors ? Il y avait des chevauchements entre ces différentes catégories, mais pas de manière à compenser l’importance des décalages. Et « la fin de l’histoire » n’était pas la même : c’était pour les uns « les États-Unis d’Afrique » comme puissance mondiale ; pour les autres la société sans classes dans le dépérissement de l’État.

La chute du bloc soviétique clarifia la situation.

Après leur période de désorientation, les intellectuels africains commencèrent à régénérer leur vulgate autour de son pôle nationaliste qui restait seul debout – avec certes accroché à lui des lambeaux de rhétorique progressiste, des vestiges de slogans socialistes, et parfois des crevasses subsistantes où se sont réfugiés les derniers des Rouges, solitaires et obstinés. Il faut souligner que cette réaction nationalitaire n’était pas isolée. Francis Fukuyama avait publié son fameux article sur la fin de l’histoire quelques mois avant la chute du mur de Berlin. Au détour d’une analyse, il nota que si le marxisme-léninisme traditionnel avait perdu son emprise psychologique sur les populations des pays de l’Est, « les ultranationalistes de l’URSS croient en leur cause slavophile avec passion, et l’on a l’impression que l’alternative fasciste n’a pas totalement disparu de la scène là-bas ». En 2023, la remarque paraît remarquablement prophétique, mais son fond de vérité ne s’applique pas qu’à la Russie. Au lieu que l’effondrement du communisme ait mené à l’assomption libérale de l’humanité comme s’y attendait le théoricien américain, il a plutôt redonné des couleurs à notre plus vieil instinct politique, le tribalisme – celui-là même que le communisme et le socialisme considéraient comme un de leurs plus coriaces adversaires. (Historiquement, les cas d’école sont nombreux à cet égard, depuis l’assassinat, en 1914, du leader socialiste français Jean Jaurès, parce qu’il s’opposait à la venue de la grande guerre des nations, jusqu’à l’exécution, en 1971, du leader communiste soudanais Abdel Khalek Mahjoub, évènement qui, à terme, a ouvert la voie au nationalisme islamiste et au retour de la guerre civile dans son pays – l’une des plus longues de l’histoire récente de l’humanité).

Aujourd’hui, le nationalisme occupe les devants de la scène dans de nombreux pays, sous des formes ethnique, impériale, religieuse, nativiste ou parfois un mélange de tout cela. Il ne trouve rien comme obstacle sur son chemin en dehors d’un vieux fond d’humanisme ordinaire, notre plus vieil instinct civilisateur. Le libéralisme, qui est aussi un universalisme, est rarement mobilisateur. Il a eu ses chances en Afrique au début des années 1990, dans l’ambiance de ce que Samuel Huntington a appelé « la troisième vague des démocratisations » et il n’a pas complètement disparu du paysage africain : mais il n’a jamais réussi à se synthétiser avec le panafricanisme pour créer une nouvelle vulgate, un panafricanisme libéral. Ce dernier, qui est devenu par défaut la seule idéologie active des intellectuels africains, s’est donc replié sur son essence nationaliste.

Avec quelles conséquences, demandera-t-on, par rapport au métier d’intellectuel en Afrique ?

Un métier salopé

Du fait de la position historique du continent, en particulier au sud du Sahara, le métier d’intellectuel a une valeur particulière en Afrique.

L’Afrique moderne est ce qu’on pourrait appeler une « scolocratie », de skholè, le mot grec ancien qui a donné « école » (son sens premier est « loisir », parce qu’il faut du loisir pour étudier) – le règne des scolarisés. L’école en question ici est celle dite « des Blancs », ou « école moderne ». Comme les États africains eux-mêmes sont modernes ou modernistes et reproduisent des normes, des fonctions et un mode d’organisation qui se sont d’abord développés dans le contexte de l’Europe moderne, il faut en effet des scolarisés pour les faire marcher. De ce fait, le personnel étatique et l’élite dirigeante ont presque tous, forcément, un bagage scolaire. Cela paraît aller de soi puisque c’est aussi le cas dans tous les pays du monde, mais en Afrique, les scolarisés sont minoritaires et constituent un groupe social distinctif, avec sa culture propre à laquelle n’ont pas accès les non-scolarisés et son identité marquée notamment par l’usage des langues européennes et l’aspiration sociale à un statut de classe moyenne et de consommateur moderne.

Les clercs

À cet égard, le contexte historique le plus similaire à celui de l’Afrique actuelle est celui de l’Europe du moyen-âge. L’École, dans notre Afrique, est l’équivalent de ce que fut l’Église dans cette Europe-là. Le fils de paysan qui entrait dans l’Église vers l’an mil y devenait clerc à travers l’instruction scolaire, alors monopole de l’Église, et il pouvait ainsi aboutir à des destinées inespérées pour un homme de sa condition sociale. L’Église n’était pas aussi égalisatrice que l’École et les positions et prébendes supérieures (celle d’évêque par exemple) étaient réservées aux familles nobles, mais d’une manière générale, en un temps où l’alphabétisation était chose rare en Europe, le clerc, quelle que soit son extraction sociale, avait pouvoir d’administration sur le peuple laïc (terme qui, dans ce contexte, veut dire ceux qui n’étaient pas des prêtres ou des ecclésiastiques). La même logique s’observe en Afrique, continent de faible alphabétisation et de culture lettrée très limitée : les scolaires y ont pouvoir d’administration sur le peuple analphabète, adjectif qui, dans les pays francophones d’Afrique, se dit avec le même accent de dédain ou de condescendance qu’avaient jadis les clercs en parlant des laïcs. (En anglais, cette condescendance subsiste encore dans le sens moderne du mot « layman », celui qui ne sait pas, ou qui n’a qu’un savoir d’amateur).

Les clercs n’usaient pas, dans leur travail, des parlers vernaculaires mais du latin – raison pour laquelle, par exemple, le quartier des écoles, à Paris, fut appelé « pays latin », « quartier latin ». Cela les distinguait du peuple laïc tout en les connectant aux clercs d’autres parties, parfois lointaines, de la Chrétienté dite – précisément – latine. De même, l’usage du français par exemple distingue les scolarisés francophones du peuple analphabète et les connecte aux scolarisés d’autres pays francophones, dans une sorte de culture internationale commune, la Francophonie.

C’est dans ce milieu particulier qu’apparaissent les intellectuels. Tous les scolarisés ne sont pas des intellectuels, même si, en français d’Afrique, l’usage crée une correspondance automatique de l’un et de l’autre. (Cela rappelle d’ailleurs le fait que le mot « clerc » a pu servir de métonyme à « intellectuel », comme dans le titre du livre célèbre de Julien Benda, La Trahison des clercs). Mais tous les intellectuels sont des scolarisés, du moins dans une acception dominante (en Afrique) du terme, laquelle n’est pas, je dois le rappeler, la mienne. La mienne, qui repose sur les vertus et les finalités dont j’ai parlé au début de cet écrit, n’exclut pas les analphabètes, puisque ces vertus ne dépendent en rien du type ou du niveau d’instruction reçue. Mais pour être un intellectuel au sens où cela se comprend généralement en Afrique, le bagage scolaire est une nécessité. Il permet, croit-on savoir, d’avoir une conscience adéquate du monde et de pouvoir s’engager dans les débats cruciaux pour la conduite des affaires des pays et du continent avec les références et les connaissances appropriées. L’école est donc la terre natale de l’intellectuel ; et de ce fait, l’intellectuel est par définition un scolocrate.

C’est d’ailleurs à l’école qu’il rencontre la vulgate idéologique qui lui sert de boussole. Si – pour continuer avec l’analogie avec l’Europe médiévale – le clerc médiéval est censé devenir un miles Christi, un « soldat du Christ » dès lors qu’il était introduit dans l’espace ecclésial, le scolaire était de même appelé à devenir un intellectuel engagé et militant dès lors qu’il se trouvait dans l’espace scolaire. À l’époque de la vulgate idéologique qui s’est éteinte en 1989, cela était littéralement vrai. Au Niger, par exemple, l’Union des Scolaires Nigériens, dont l’organisation même était décalquée de celle d’un parti communiste type, vous faisait savoir, dès que votre maturité de « conscience » le permettait (en général au lycée) que vous releviez de sa tutelle morale, et elle vous faisait obligation de participer à ses rassemblements et à ses mouvements de grève ou de protestation, parfois manu militari (lorsqu’on était boursier, il fallait aussi lui verser son écot, d’aucuns diraient, sa dîme). Peu de scolaires finissaient par devenir des intellectuels engagés, mais parfois, ceux qui y résistaient ou pire, qui s’aventuraient à critiquer l’engagement idéologique – comme ce fut mon cas en classe de 3ème puis au lycée – se voyaient traités de « bourgeois comprador », d’« aliéné » de « renégat » et autres amabilités. Mais le fait que les intellectuels engagés étaient (sont) des scolocrates signifie qu’ils faisaient (font) partie des élites. Leur militantisme rappelait un peu celui de ces étudiants parisiens qui, lors des évènements de mai 68, s’en étaient allés chahuter le vieil écrivain réactionnaire Marcel Jouhandeau sous ses fenêtres, lequel Jouhandeau leur cria : « Allez-vous-en, demain vous serez tous notaires ! » (le notaire étant ici le bourgeois par excellence). Étant donné la sociologie des pays africains, ce type de « notabilisation » était encore plus certain dans le cas des « camarades », comme on les appelait.

En somme, la vulgate avait toujours un parfum d’élitisme, et le fait qu’elle ait perdu son pendant communiste ne fit que renforcer cette tendance parmi les intellectuels. D’une manière générale, les questions qui préoccupent ces derniers – et cela, plus encore depuis 1989 – reflètent plus leur position sociologique particulière que le souci de comprendre et « justifier » (au sens que j’ai indiqué au début de cet écrit) les sociétés africaines et leurs multiples et harassants problèmes et conflits ouverts et couverts. Et la conscience culturelle associée à cette position sociologique détermine également la manière dont ils pensent l’Afrique.

Un exemple typique de ce dernier point est celui d’une conférence organisée à l’université Cheikh Anta Diop de Dakar, où j’étais alors étudiant, peu de temps après la chute du bloc soviétique. Le thème, inscrit en grosses lettres sur des banderoles appendues aux entrées des facultés, était : « réafricaniser l’Afrique ». Il me parut étrange, car je ne me rendais pas encore très bien compte de l’évolution mentale survenue dans les consciences intellectuelles. Je notai platement dans mon journal qu’il s’agissait de « narcissisme » : « Il y a », écrivis-je, « environ 700 millions d’Africains [nous étions en 1995], et peut-être seulement 100 millions qui ont été à l’école occidentale et se sont plus ou moins européanisés. En quoi, alors, les 600 millions d’Africains africainement africains ont-ils besoin d’être réafricanisés ? Les intellectuels, en fait, parlent d’eux-mêmes, et s’inquiètent de leur propre sort. Cela les empêche de voir que l’Afrique a besoin, au contraire, d’être un peu « désafricanisée », car c’est cette clôture sur elle-même, ce manque d’air, cette culture paresseuse de ses vieilles tares et cette absence de critique de soi qui font qu’elle est dominée par des étrangers plus cosmopolites et des despotes jouant de ses mauvaises habitudes non réformées. »

C’était bien vu, mais plutôt que de narcissisme, j’aurais dû parler de fragilité. La différence cruciale entre les scolarisés africains – ceux du moins qui se posent en intellectuels – et les clercs médiévaux se trouve dans le fait que les premiers ont mauvaise conscience et ont l’impression que le fait d’être les réceptacles, en Afrique, d’une culture (européenne) étrangère ou « importée » est une manière de trahison et une perte d’authenticité ou – terme plus en vogue ces derniers temps – d’endogénéité. Cela leur donne un sentiment de fragilité dans leur posture, assorti de l’illusion que s’ils pouvaient se purger de ce problématique métissage de « bâtards coloniaux », ils se remettraient dans le droit fil de leur histoire, se rédimeraient et seraient enfin en route vers un monde remis à l’endroit et solide sous leurs pieds. En 1982 et 1991 respectivement, Abiola Irele (In Praise of alienation) et Axelle Kabou (Et si l’Afrique refusait le développement ?) avaient déjà fait, avec autant d’éloquence et de talent que de manque total d’écho, le procès de la direction ainsi prise par les intellectuels africains. Kabou, par exemple, dénonçait déjà leur élitisme, notant que « le refus du développement fleurit moins sur le terrain de la tradition villageoise que sur le macadam des capitales ». Ce n’étaient pas les villageois qui refusaient de changer – au vu de la dureté de leur vie –, c’étaient les intellectuels en mal d’authenticité qui ne voulaient pas les voir changer, désireux qu’ils étaient de se servir d’eux comme point d’ancrage pour leur rêve d’une Afrique éternellement africaine – quel que soit ce que cela voulait dire.

Et en fait, il est possible de voir ce que cela veut dire. Il y a quatre ans l’écrivaine Léonora Miano a publié une représentation pratiquement parfaite de ce désir utopique des nationalistes africains dans son roman Rouge impératrice, dont l’action se passe tout entière au niveau épique de la geste historique, où chaque propos a pour ainsi dire des sonorités marmoréennes. Le roman décrit une Afrique du futur qui a réalisé son unité, acquis sa souveraineté « décoloniale » plénière et est gouvernée, dans un splendide isolement, par un régime politique dont le trait significatif est qu’il n’a rien à voir avec la démocratie libérale, ce régime que la nouvelle vulgate nationaliste africaine rejette comme une imposition occidentale inadaptée aux « valeurs africaines ».

Dans ce futur tout d’authenticité africaine et d’endogénéité technologique – une sorte de Wakanda qu’elle dénomme Katiopa – les Occidentaux ont perdu de leur superbe. Victimes d’une catastrophe non spécifiée mais connue sous le nom de « Sinistre » – si bien que les Occidentaux, c’est-à-dire, en réalité, les Blancs, sont décorés dans ce monde du nom peu flatteur de « Sinistrés » – ils ont dû émigrer en Katiopa. Là, ils sont devenus des objets d’étude et de pitié auprès du public katiopien, tout autant que des sujets de polémiques entre sympathisants et détracteurs des « immigrés », exactement comme semblent l’être les migrants africains auprès du public européen aujourd’hui. Étant francophone, Miano réserve, comme dit la formule anglaise, une place spéciale dans cet enfer aux descendants des Français, les Fulasi. En dépit de leur déchéance totale, les Fulasi conservent une arrogance congénitale et un sentiment de supériorité pathétique au vu de leur triste condition, traits bien « français ». Miano indique que, contrairement aux Sinistrés, les Katiopiens ne croyaient pas en la race : elle, en revanche, semble y croire. Au reste, si Kabou termine son opus de 1991 en assénant que « l’Afrique du XXIème siècle sera rationnelle ou ne sera pas », sa compatriote Miano décrit les Katiopiens comme des gens qui cultivent fièrement « l’irrationnalité ».

Rouge impératrice coalise ainsi à peu près tous les tropes nationalistes : le rêve de pureté nationale (ici, l’autarcie katiopienne), le désir de rédemption (le fait de parler de Katiopa et non d’Afrique y participe, comme on le verra sous peu), l’autodéfinition par contraste symétrique avec l’ennemi héréditaire (l’Occident) et le goût de la revanche (contre l’oppresseur occidental et français, ramené plus bas que terre).

L’utopisme des intellectuels nationalistes africains dérive de leur afro-pessimisme. Non pas au sens qu’a eu ce terme dans le monde occidental, où on s’était persuadé que l’Afrique ne pourra jamais se développer, mais au sens élaboré plus récemment sous forme de grille de lecture théorique par un groupe d’intellectuels noirs américains dont le plus connu se nomme Frank B. Wilderson III. Ces afro-pessimistes définissent l’Afrique à travers son abjection historique, l’esclavage négrier et ses conséquences tragiques qui continuent à se perpétuer jusqu’à aujourd’hui. L’histoire afro-pessimiste commence avec « la Maafa », nom donné à l’esclavage négrier en sa qualité d’« holocauste africain » (il fait écho à Shoa), et elle se perd dans une violence du monde qui ne connaît pas de relâche. Dans un de ses articles, Wilderson écrit que lorsque des personnes d’origine négro-africaine se retrouvent ensemble, le résultat est souvent « une structure palpable de sentiment, l’impression partagée que la violence et la captivité sont la grammaire, le fantôme de chacun de nos gestes ». Il ajoute que cette structure de sentiments est « palpable » même dans des noms de lieu comme « Afrique » et « Caraïbes », des noms qui ne seraient pas des noms, « en termes d’énoncé et de mémoire », « sans le trafic de cargaison humaine » qui les a produits. En somme, Wilderson est en train de dire que « Afrique » et « Caraïbes » sont des équivalents de « Auschwitz » et « Treblinka ». (Miano, qui est très « branchée » sur les travaux de gens comme Wilderson, a probablement répudié le mot « Afrique » en raison de ce genre de vues).

Les afro-pessimistes vont très loin dans leur pessimisme. Ils considèrent qu’il n’y a pas de rédemption possible pour les Négro-africains dans le monde moderne, puisque la modernité s’est construite contre eux et les exclut par définition de la catégorie du sujet autonome doté de droits imprescriptibles qui est sa grande invention humaniste. Au lieu de vivre, comme les autres, dans un régime politique où ils seraient reconnus, à l’instar de chacun, comme sujets politiques, ils vivent dans « un régime de violence », un régime où le mode de rapport premier est la violence parce qu’il les définit d’entrée de jeu comme les ennemis de la civilisation. Cette exclusion radicale des Africains se fait même par rapport à d’autres catégories d’opprimés, par exemple d’autres peuples de couleur, ou les LGBTQ+, pour qui ils ne seraient qu’un marchepied pour l’accès au monde des droits et des privilèges dans la société civile. L’Afrique est de ce fait un univers dévasté par la haine et l’avidité du monde, et si le monde moderne est par définition hostile à l’africanité, la seule solution envisageable est une sécession d’avec le monde moderne. C’est pour cela que le Katiopa de Miano est un continent autarcique qui n’entretient des rapports distants qu’avec des pays lointains, l’Inde, la Chine et la Corée (eux aussi apparaissent sous des noms « décolonisés ». S’agissant de l’Inde, Miano utilise « Bhârat », nom d’une Inde mythique, éternelle et indivise – « Akhand Bhârat » – qui signale le fantasme géopolitique des nationalistes hindous fascisants du Parti Indien du Peuple, Bharatiya Janata Party). Cela correspond au rêve des nationalistes africains de sanctuariser le continent afin, notamment, de le soustraire au pillage et à la prédation d’étrangers par définition voraces et dominateurs et de vivre enfin dans la posthistoire d’une utopie noire.

La quête de la bonne revanche

Ce pessimisme de victime radicale ne vient bien sûr pas de nulle part. Le nationaliste part toujours de la conviction d’être la victime d’un ennemi héréditaire. Jadis les Nazis ont présenté l’Allemagne comme une victime pantelante de la Judéité (« Judentum »), ennemie mortelle du peuple aryen, qu’elle est résolue à soumettre à son insatiable et stérile cupidité ; de nos jours, les Américains « trumpistes » se voient comme des victimes d’un complot de « l’élite mondialisée » (George Soros, le Parti démocrate, le deep state) décidée à voler à l’Américain (blanc de préférence) son droit divin à « la liberté » afin de se goberger dans des vices infâmes ; les Français « zemmourisés » voient la France et l’Europe sous la coupe, là encore, d’une « élite mondialisée » qui est en train d’organiser leur « grand remplacement » en important par voie d’immigration des populations « noires et arabes » imperméables à la « civilisation européenne », voire à la civilisation tout court ; les Indiens suiveurs de Narendra Modi voient les Hindous comme les victimes historiques d’une longue et terrible oppression musulmane qui, même lorsqu’elle est défaite, essaie de revenir par la bande et qu’il s’agit donc de combattre à tout prix et sans relâche. Lorsqu’on n’appartient pas à ces groupes, leur posture de victime paraît bizarre et grotesque et ferait rire si elle n’avait de si problématiques conséquences. Il n’en est pas de même de celle dont peuvent se prévaloir les Africains.

La traite négrière, qui est son point de départ, est quelque chose de tangible dans son horreur. Son infamie particulière ne provient cependant pas de l’esclavage en tant que tel, qui était après tout pratiqué en Afrique – mais, de façon intéressante, pas en Europe. Ce qui veut dire que les Européens ont réinventé l’esclavage dans leur civilisation, et qu’ils l’ont ensuite réservé exclusivement à la portion négro-africaine de l’humanité. Objectivement, cela les a rendus, pendant quelques siècles, littéralement des ennemis héréditaires des Négro-africains, d’autant plus que leur addiction à l’esclavage négrier a rapidement développé parmi eux une pathologie culturelle, le racisme négrophobe. On n’en trouve pas trace au XVème siècle : mais dès le XVIème siècle, cette pathologie imprègne la culture, comme le montrent des illustrations offertes dans des chefs d’œuvre comme Othello, Don Quichotte ou le Lazarillo de Tormes. Après avoir connu son paroxysme aux siècles négriers et coloniaux, elle perdure encore de nos jours dans certaines mentalités, avec des conséquences d’injustice sociale structurelle ou de violence gratuite. Bref, c’est une catastrophe morale dont le Négro-africain est en effet la victime, et la quête de rédemption, voire de revanche, paraît dans ce cas non pas tant justifiée que nécessaire.

Néanmoins, comme le montre par exemple le cas de Israël, le nationalisme n’est pas la réponse appropriée à une catastrophe morale. À cet égard, l’énormité du martyre des Africains leur a rendu un mauvais service en donnant davantage du crédit à leur nationalisme, et en intimidant les voix critiques de bon aloi (les voix critiques de mauvais aloi ne sont, elles, nullement intimidées), qui ne parviennent pas à séparer le martyre du nationalisme, dès lors que ce dernier se justifie par le premier. Et surtout, comme je l’ai indiqué ci-devant, ce martyre historique a rendu les intellectuels africains afro-pessimistes, et les pousse à vouloir faire sécession d’avec le monde moderne, dans la mesure, du moins, où il est assimilé à l’ennemi occidental. Dans Against Decolonisation, un ouvrage qui analyse ce refus pessimiste de la modernité, l’universitaire nigérian Olúfẹ́mi Táíwò y voit une source d’impuissance et un déni de la capacité et de la volonté d’action des Africains. Táíwò s’en prend dans son livre aux thuriféraires du mouvement dit de « décolonisation » qui règne en ce moment sur les études africaines dans les pays occidentaux, mais les arguments qu’il critique sont similaires à ceux des afro-pessimistes. Pour les « décolonisateurs » (ainsi les appelle Táíwò) comme pour les afro-pessimistes, tant que la chaîne qui nous lie au monde moderne et dont la clef se trouve entre les mains de notre tourmenteur en chef – le monde occidental – n’est pas brisée pour nous permettre de nous échapper et de nous retrouver entre nous au chaud dans notre continent, toute action qui ne viserait pas à briser cette chaîne n’est que distraction et perte de temps avantageuse pour l’ennemi. Nous ne pouvons pas agir de manière signifiante dans une réalité qui est construite sur notre impuissance – la seule issue est de la détruire de fond en comble, et, en attendant de pouvoir le faire, il ne s’agit que de se plaindre et de récriminer.

Ce propos n’est pas que théorique. Comme le montre notre article de décryptage, ses conséquences pratiques se font, en ce moment, sentir au Sahel, la région la plus pauvre d’Afrique, que ses intellectuels sont en train de précipiter vers de nouveaux dilemmes en raison de leurs obsessions nationalistes. En tout état de cause, la vision des choses dont ils s’inspirent s’inscrit logiquement dans le pessimisme des intellectuels nationalistes au sujet du monde moderne.

Si ce monde (dont le visage, pour les intellectuels francophones, est français) considère le Négro-africain comme un être sans droit et un objet perpétuel d’une domination raciste et exploiteuse, alors les menées dont ils accusent la France sont d’une vérité syllogistique, qui dispense de l’enquête, de la preuve empirique et de la démonstration sur base de faits qualifiés et corroborés. Le monde (moderne) nous traite en ennemi, et toute l’adversité qui nous assaille, quelque forme qu’elle prenne, ne peut provenir que de notre ennemi héréditaire – le Blanc, « le colon ». On peut remarquer, bien entendu, qu’il existe des traces de preuve à ces vues. Par exemple, il existe bel et bien un bloc occidental qui est objectivement impérialiste ou suprémaciste, c’est-à-dire qui a la capacité et la volonté de subordonner à ses intérêts, à ses croyances, mêmes à ses caprices, les intérêts parfois vitaux (Palestine, par exemple) ou en tout cas « développementaux » des autres – certainement des pays africains. La lutte contre l’impérialisme ou les conséquences d’un ordre mondial inégalitaire n’est donc pas chose vaine, comme cela est analysé dans cet essai. Cependant, cette lutte commence avant tout par « mettre de l’ordre chez soi » à travers des réformes de gouvernement capables de donner même à des petits États la respectabilité de la puissance.

Táíwò parle d’impuissance, voire d’infantilisation des intellectuels africains, mais on peut aussi parler de démission, pour éviter le terme plus vigoureux jadis utilisé par Julien Benda par rapport à des attitudes qui n’étaient pas très différentes quant au fond. Je disais, au début de cet écrit, que les intellectuels se préoccupent de la souveraineté, tandis que la population aspire à de la gouvernementalité. Plus concrètement, on peut dire que les premiers sont obsédés par l’Occident et son inimitié supposée (ils parlent d’ailleurs bien plus de lui que de l’Afrique), et la seconde veut qu’il ne s’agisse que de l’Afrique et ses nombreux défis. La vulgate actuelle remplit de ce point de vue deux rôles objectifs : elle dispense les intellectuels d’accomplir le véritable travail de pensée et de recherche sur les défis africains que leur réclame la société ; et elle leur permet de ne pas remettre en question leur position sociale élitaire « scolocratique », qui fait partie des grands problèmes de justice et de société des pays africains. Sur le plan subjectif, elle permet de donner à des sentiments et émotions dont le caractère parfois hystérique ou paranoïaque n’est pas complètement incompréhensible, le sens absolu et la direction fixe d’une nouvelle métahistoire – celle qui nous embarquerait pour Katiopa, l’utopie noire.

Mais dans un cas comme dans l’autre, elle constitue une distraction et une forme d’escapisme au vu des tâches ardues, exaltantes et prosaïques de la quête du bon pays.

Notre œuvre

Comme je l’ai dit au début de cet écrit, si les intellectuels de la vulgate sont probablement majoritaires, certainement plus organisés, évidemment très influents sur l’opinion publique – quoique moins sur les décideurs politiques – une autre voie est possible. J’ai pris la peine et le temps de me plonger dans leur généalogie et dans certains détails de leur posture actuelle afin de mieux situer la position de ce magazine. Cela était nécessaire dans la mesure où je ne lui connais pas de précédent en Afrique. L’entreprise n’est pas idéologique – en fait, le magazine est créé justement en réaction au fait que l’Afrique souffre d’une inflation d’idéologie, et en a souffert depuis son indépendance. À cet égard, si je n’ai parlé, fort schématiquement d’ailleurs (quoique cet essai soit bien long, il eût fallu un fort volume pour rendre justice au sujet traité), que d’une seule vulgate idéologique, il y en a d’autres, y compris, ces derniers temps, celles qui reposent sur certaines interprétations de l’islam et du christianisme.

Ainsi, le fait de n’avoir pas traité des salafistes, par exemple, m’a empêché d’évoquer le cas d’intellectuels dont la carrière a, elle aussi, abouti à une forme d’engagement dans une vulgate et de subséquente trahison des clercs, illustrées par des cas comme ceux de Hamadou Koufa et feu Ibrahim Dicko, les leaders djihadistes du Macina (Mali) et du Liptako (Burkina). Les deux hommes ont débuté leur œuvre intellectuelle dans la respectable tradition islamique de la critique sociale, mais le déclenchement de la guerre djihadiste (initialement par des militants maghrébins, arabes et touareg) les a fait basculer dans le militantisme salafiste. L’engagement idéologique les a donc conduits à l’adhésion à une cause structurée de façon similaire au nationalisme africain. Dicko et Koufa sont des cas édifiants qui montrent, dans le cours d’une même vie, tour à tour la valeur propre du métier d’intellectuel – la critique sociale et politique (voire économique) pour une quête de justice – et son « salopage » – l’engagement dans une vulgate pour une quête de pouvoir. Cette évolution montre aussi comment une pensée vivante et active, qui essaie de persuader et de réformer, peut se figer dans un code mental aride et mécanique, qui cherche à plier et à dominer.

En ce sens, ne pas être idéologue signifie être adaptatif, curieux, conscient de l’étendue de ce qui, toujours, reste à comprendre. L’homme est l’animal qui s’adapte, et qui use de son intellect – de son intelligence – pour ce faire. Et Frantz Fanon d’insister : « Il ne faut pas essayer de fixer l’homme, puisque son destin est d’être lâché. (…) Le Nègre n’est pas. Pas plus que le Blanc ».

Pour s’adapter à des conditions toujours changeantes, au futur qui n’attend pas, nous devons penser, et pas seulement entre nous, mais avec les autres. Le fait d’être obnubilé par un passé de gloire (Samory, Chaka) et surtout de misère (« la Maafa », la colonisation), la quête obsédante de l’authenticité qui se traduit par le refus du nouveau et du différent dans un monde qui en est tissé, constituent un handicap auto-infligé et une recette tout indiquée pour les déboires et les débâcles, voire pour certaines formes de violence – conséquence de l’idéologie dont j’ai préféré ne pas traiter pour ne pas rallonger davantage un écrit déjà très étendu.

Penser, et mettre les résultats de sa pensée – ses idées – au contact d’autrui pour mieux les aiguiser et recueillir les siennes, et ainsi augmenter toujours plus la lucidité commune, suppose par ailleurs un régime de liberté. Jorge Luis Borges, qui vécut sous la dictature argentine, écrivit rageusement que ce qu’il reprochait le plus au despotisme, c’était de « fomenter la stupidité ». Il nous faut un régime qui fomente l’intelligence, et ce n’est certainement pas la dictature, même pas celle de M. Kagamé, tant admirée par les intellectuels africains, ni celle des juntes du Sahel.

L’autorité de l’intellectuel, ai-je indiqué, dérive entièrement de son souci pour l’humanité. Du Bois l’avait découvert au soir de sa vie : ce qu’il faut combattre, ce sont ces modèles et structures antihumains qui « touchent toutes sortes de personnes et causent un mal sans fin à tous les hommes ». Axelle Kabou, qui a écrit son livre ci-devant cité avec l’enthousiasme des trente-six ans qu’elle avait alors, espérait qu’il contribuerait à « l’effondrement des nationalismes étroits… et à l’avenir d’une Afrique large, forte et digne ». J’ajouterais, « ouverte », capable, pour citer quelqu’un (Senghor, pour ne pas le nommer) qui est si vilipendé justement par les nationalistes, « de donner et de recevoir ». Une Afrique dont l’histoire – comme le montreront maints essais qui paraîtront ici – est riche de bien plus de significations, et de significations valables pour bien plus que les seuls Africains, que ne le laisse croire sa réduction à la condition de proie des étrangers ou de résistante héroïque à ladite prédation ; et dont le futur, loin de ne pouvoir s’accomplir que dans la révolution et l’autarcie, détient, à nos yeux, la clef de l’avenir du monde, comme nous le démontrerons dans un prochain essai, et peut-être dans plusieurs autres. « Les derniers seront les premiers », pourrait-on dire en citant le livre de Mathieu, ou encore, Boubou Hama : « le retard de l’Afrique » est ce qui fait d’elle la rédemptrice future du genre humain.

Le souci de l’humanité, c’est aussi le souci des humanités – c’est-à-dire de la culture et de la créativité – ingrédients nécessaires non pas seulement à notre amusement (chose très nécessaire !), mais aussi à l’éducation et à la réforme de notre humanité. Nous publierons donc de la littérature – comme, déjà dans cette parution, cette sérialisation de roman. Nous nous intéresserons au cinéma, aux arts, à la musique, aux livres. Les problèmes de société seront abordés, non pas toujours pour dire ce qu’il faut en penser et comment les résoudre, bien que nous nous y essayerons, mais pour les présenter sous un jour neuf, ou différent, en tout cas donnant à penser et menant donc, éventuellement, à des débats adultes. Nous serons aussi requis par les grandes questions d’oppression, d’exploitation, de corruption et de violence, dans nos sociétés comme dans le monde au loin, mais encore une fois, en y apportant toujours une compréhension basée sur une réflexion humaniste, concrète et vivante. Et si, bien sûr, le racisme négrophobe figurera parmi les soucis particuliers de ce magazine, ce sera à la manière de Du Bois : en rendre compte comme fait politique et social pathologique sans lui donner la capacité d’obséder nos pensées et de monopoliser nos consciences – ce qui est possiblement le dommage le plus terrible qu’il puisse nous infliger.

J’ai mentionné le monde : bien que ce magazine s’intitule La Gazette Afrique, il ne traitera pas que de sujets africains. L’Afrique est dans le monde, les Africains doivent connaître et comprendre le monde, et nous espérons y contribuer. Il ne s’agit pas, cependant, d’un magazine d’informations (nous ne pensons faire aucune concurrence à Jeune Afrique), mais d’un magazine d’idées : l’information ne s’y présentera pas sous la forme d’« actualités », mais sous la forme de données raffinées par le temps pris pour la réflexion et l’analyse. Les textes, bien que rarement aussi longs que celui-ci, seront tous de grand format, pour permettre à cette réflexion de se déployer naturellement. Et notre respect du lecteur nous poussera à rechercher non seulement la probité intellectuelle dans nos analyses, mais également la qualité de l’écriture et de la présentation dans leur exposition.

Le mot d’ordre, dans tous les cas, est la quête du bon pays, l’acte de nous concentrer pour rendre notre pays (l’Afrique) bon. Bon pour ses habitants, la référence de base étant que les personnes les plus susceptibles d’être maltraitées et privées de leurs droits seraient manifestement capables d’y vivre à l’aise. Si nous nous efforçons d’y parvenir, nous deviendrons forts par nous-mêmes, et c’est ce qui compte le plus. Les autres choses désirables arriveront dans le sillage de cet effort.

Nous vous espérons donc nombreux à joindre la communauté que nous souhaitons rassembler autour de cette œuvre.

Rahmane Idrissa, éditeur de la Gazette

Partager sur Facebook

Partager sur Facebook Partager sur Twitter

Partager sur Twitter Imprimer cet article

Imprimer cet article